普通詞章などで表されることが多いと思うのですが、目に見える細工があるのはめずらしいことですか

■シテは雪の中でワキの山伏たちを呼び止め、自分の家へと誘います。映画であれば、ホラーにも官能的な展開にもなりえそうな雰囲気です。しかし夜も更け、ワキが後夜の勤め(午前四時の勤行)をする際「我に悩める心あり」とシテが葛城の神であり、過去の罪により呪縛を受けていることを打ち明けます。恐ろしさや艶やかさもありつつ、神話的な展開で全てを超越してくる、そんな謡の力が臨まれます。具体的には「さなきだに女は五障の罪ありしに」からよく変えていかねばなりません。

地謡はクセ「葛城や木の間に光る稲妻は。山伏の打つ火かとこそ見れ」から、静かに進行していきます。しんしんと降り積もる雪の音が聞こえるようです。

その後、標(木の枝)を火にくべる場面、独特の型があります。

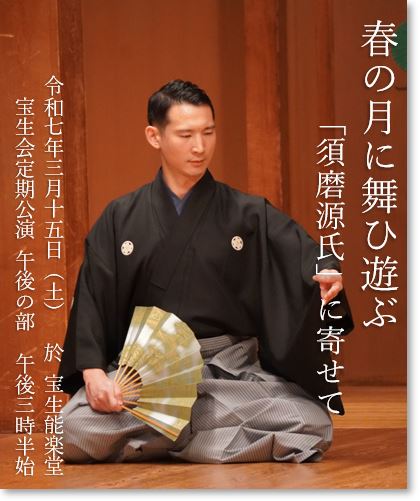

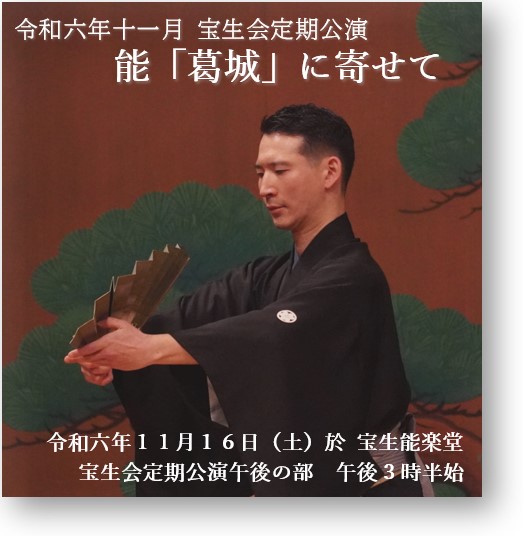

※お知らせ

お稽古に興味をお持ちの方、ご質問がおありの方、お気軽にお問い合わせください

こちらまで kenro.azisainokai@gmail.com

まずはご連絡ください

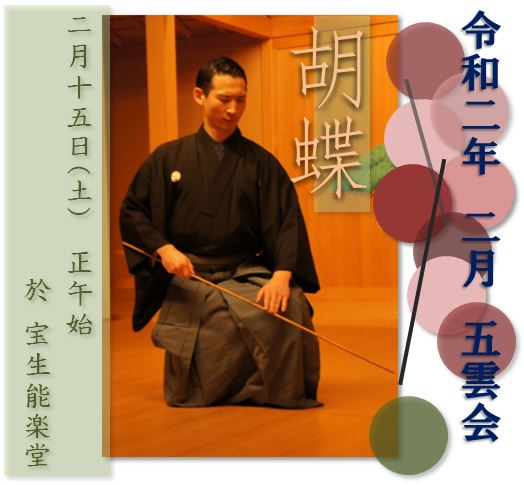

●能「胡蝶」のご印象をお聞かせください

劇性に富んだ作風で知られる、観世小次郎信光の作で、宝生流では馴染み深い人気曲と言えるでしょう。年若い能役者の練習曲として作られたとも言われ、とにかく美しく謡い、舞うことが及第点となります。

吉野から都を訪れた僧が、一条大宮というところで美しい梅の木に見惚れていると、一人の女性に声をかけられます。彼女の正体は胡蝶の精霊なわけですが、「さてははじめたる御事にてましますかや(初めて来たのですか)」と問いかけ、「さればこそ見慣れ申さぬ御事なり(見慣れない人だと思った)」などと一人合点するところが、非情に素朴で可愛らしく思えます。教養をひけらかしたり、只者ではないと示唆したりしないところに、能の中でも唯一「昆虫」をシテとする本曲の趣向が込められているのではないでしょうか。

胡蝶の精霊は、春夏秋冬の花のなかで、早春に咲く梅に戯れることの出来ない悲しみから、成仏できないでいる、と語ります。荘子の「胡蝶之夢」、源氏物語の「胡蝶」の巻を引き合いに出しつつ、供養を頼んで姿を消す。この純朴な願いが不自然にならないよう、無私を心がけなければいけません。

僧は読経し、花の下に仮寝します。すると胡蝶の精霊が正体を現し、望み通り梅の花に戯れ、喜びの舞を舞う。夢の世界で、春夏秋の花も尽きるまで舞い戯れ、霜を帯びた残菊にも舞い遊び、やがて夜が明けるとともに、成仏して見えなくなってしまう。

誰にでも、子供の時に蝶々を捕まえようとした思い出があると思いますが、その馴染みやすさが独特の趣を滲み出すのかもしれません。位も軽く、余計な感傷は無用ですが、舞い務めるにあたって、その純朴な生命の喜びの、裏側にひそんでいる「死」の心象は忘れてはならないと思います。

●前シテの純朴な感じと後シテの華麗なイメージ、どう演じ分けるのでしょうか

前シテは唐織の着流しで、右手はずっと腰につけておりますので、自然と抑制されたフォルムと動きになります。対して後シテは、大口という袴をはき、長絹という大袖の衣をダラリと羽織って舞うので、開放的な輪郭になり、動きも制限が少なくなります。

こういった曲では、敢えて意図的に印象を変えようとするより、フォルムに沿って自然に舞うのが良いかと思います。ただ、特に後シテに関して言えば、蝶々がヒラヒラと羽根を瞬かせる印象にかなうよう、ハコビには気を付けます。

●美しい詞章が多く、地謡と舞のハーモニーを大いに楽しめる一曲だと感じています。

ご自身でお好きな箇所を教えて頂けますか

クセの前シテの謡「花園の胡蝶をさへや下草に秋待つ蟲は疎く見るらん」は、源氏物語「胡蝶」の巻において、紫上が秋好中宮に贈った歌です。また、その返歌「胡蝶にも誘われなまし心ありて八重山吹も隔てざりせば」は後シテから地謡にうつる謡として登場します。双方、春の美しさを称えた歌ですが、作者の些細な意趣に、くすぐられるような心地がします。

●いつも事前に文献にあたられるなど、お稽古以外にも丁寧な準備をされていますが、今回特になさったことはありますか

これといった典拠のない曲ですから、特に文献にはあたりませんでした。少し痩せようかと思っておりましたが、失敗しました。

●ご自身が思われる、ここは見逃してほしくないという箇所、謡(地謡含む)などを教えてください

ワキの僧たち三人(福王流ではワキツレが出る)が、「あだし世の夢待つ春のうたた寝に」と、胡蝶の精霊の指示通り、梅の木の下で野宿します。高名な僧がほんの小さな蝶に翻弄されていることを考えると、微笑ましく思えますが、その真摯さに心を寄せ合わせ、ご覧頂きたいと存じます。

その旅の疲れを癒すように舞い務めますが、キリの流麗な謡の詞章は特に聞き応えがあるかと。

●観劇される皆様に一言お願いします

ワキと共に、夜の冬梅の木陰で仮寝したおつもりになって、楽しんで頂きたいと存じます。

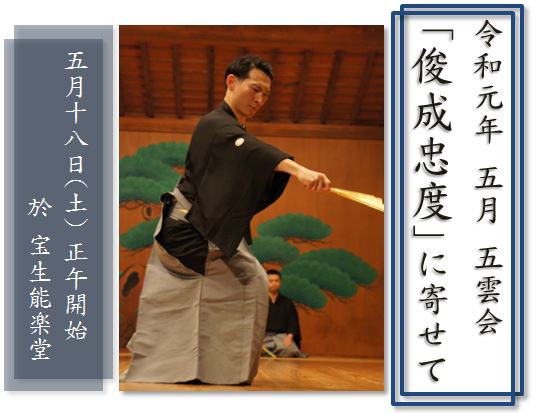

●能「俊成忠度」のご印象をお聞かせください

平忠度をシテとする能は「忠度」とこの「俊成忠度」があり、「上花」であると作者・世阿弥が自画自賛した「忠度」と比べると、どうしても印象が薄く小品ですが、全体に気品があり、作者の創意が伝わる一曲です。

平忠度は、平家物語にも「武芸にも歌道にも達者にておはしつる人(後略)」(「巻第九・忠度最期」)と、敵味方に限らずその死を惜しまれた名将です。平清盛の末弟に当たりますが、二十歳前後までは熊野の山中で育ち、生まれながらの平氏で、雅な都育ちである他の平家の武将とは、一線を画す存在と思われます。

個人的には、『新・平家物語』(吉川英治著)のなかの忠度の印象が強く残っております(フィクションですが)。平治の乱の後、清盛が熊野参詣の途上、当時19歳の末弟・忠度に偶然会う設定なのですが、何度も涙ぐむ純粋な青年である忠度に、清盛は昔の自分を重ねます。爽やかで心優しく、都に登った後も自分を田舎者だなと自嘲するなど、とても魅力的で好きなキャラクターでした。

●「俊成忠度」を勤めるためのご準備でなさったことなどありましたらお聞かせください

父の映像は見ました。平家物語なども少し読み返しました。

●「読み人知らずと書かれしこそ心にかかり候へ」の箇所は、非常に繊細な感情が出ている箇所です。謡い方、所作などで表現するのでしょうか

歌の師であった俊成の計らいで、詠み人知らずとして

「さざ波や 志賀の都は荒れにしを 昔ながらの山桜かな」

の一句を載せられたものの、自分の名が残らないことに不満を述べる……。討ち死にした無念さや地獄の責め苦などより、また武人としてでなく歌人として、そのことが心残りだというだけの説得力がなければいけません。謡い方で一工夫だけしますが、やり過ぎは禁物です。

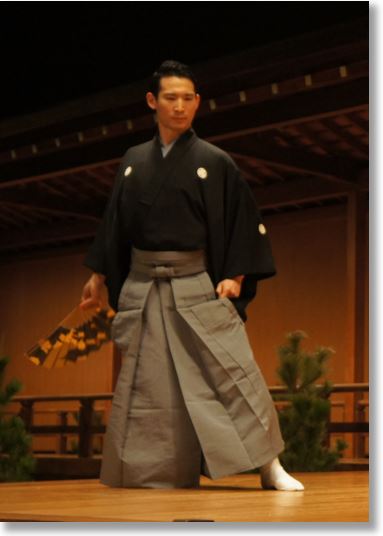

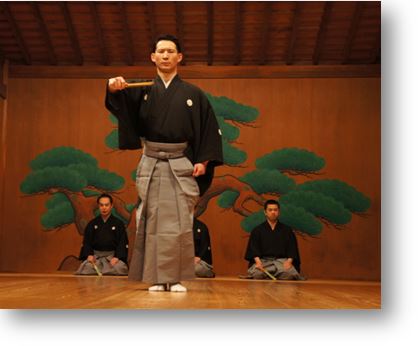

●「ふしぎや見れば忠度の。」からのクライマックスのシーンは急に動きが早くなります。疾走感のある仕舞の際にはどんなことに気を付けておられるのでしょうか

第一は上半身がブレないことでしょうか。それが出来て初めて、素早く、強い型のなかにも、様々な使い分けが選択肢として生まれるように思います。「俊成忠度」ならば、負け修羅で、享年41歳の、文武両道と呼ばれた武将であることを十分加味した上で、舞の面白みを表現しなければなりません。機敏でキレのあることはもちろん、そのなかに一瞬花がふわりと舞い散るような、優しさ、雅さが必要です。

●シテ出演の時に、そうではない時(地謡他出演等)と違って何か特別にしていることなどありましたら教えてください

年に一番乃至二番程度しかシテを務める機会はないので、曲の位に沿ったカマエ、次にハコビ、それが出来たらシカケヒラキ……というふうに一から基本を見直します。謡いも、発声から組み立て直すのが常です。

●ご自身が思われる、ここは見逃してほしくないという箇所、謡(地謡含む)などを教えてください

能「俊成忠度」の主題は歌への執心、及び修羅道の苦患ですが、修羅能の例に漏れずカケリを経て太刀を抜き、帝釈天と修羅王の闘いに翻弄される姿が描かれた後、シテ謡「ややあってさざ波や」と雰囲気が変わります。俊成が千載集に載せた「さざ波や 志賀の都は 荒れにしを 昔ながらの 山桜かな」という歌に帝釈天も心を動かし、地獄の責め苦を解かれ、仄々と春の夜が明けるとともに姿を消していく。こういった転換が大変繊細で、面白いかと。

また、シテの出の謡「前途程遠し。思いを雁山の夕べの雲に発す」は、生前の忠度が俊成との別れの際に口遊んだ言葉です。謡としても、中吟(強吟でも弱吟の心を持って謡う)なので難しいと感じております。

●観劇される皆様へ一言お願いします

当日は「石橋」もあり、大変めでたい中でのシテとなります。短い時間ですが、ゆったりと楽しんでいただければ幸いです。

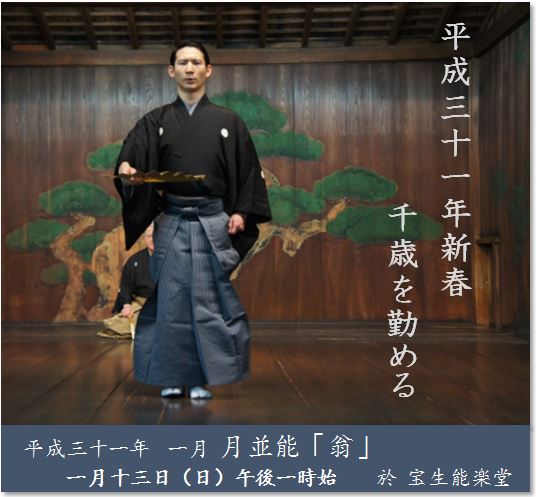

■「翁」について

-この度はおめでとうございます

「翁」というお能、千歳というお役について印象をお聞かせください

「能にして能にあらず」と言われる、儀式的な側面の強い演目です。

世阿弥は「申楽(能)の舞とは、(中略)この道の根本なるが故に、翁の舞と申すべきか。又謡の根本を申さば、翁の神楽歌と申すべきか」(『申楽談義』)と記しています。五穀成就、天下泰平を祈願し、また流儀にとっては、一年の演能の幕開けとして舞台を清める、という意味合いもあります。

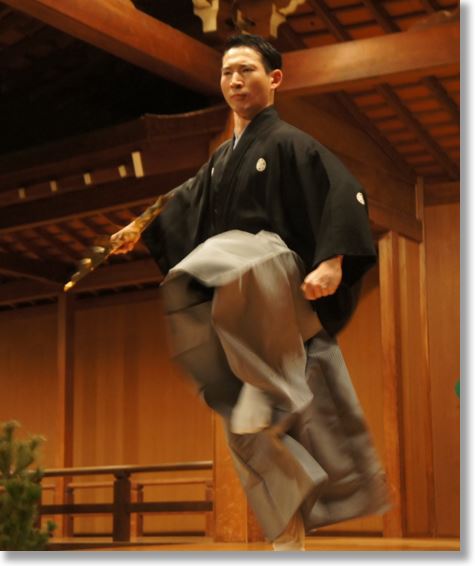

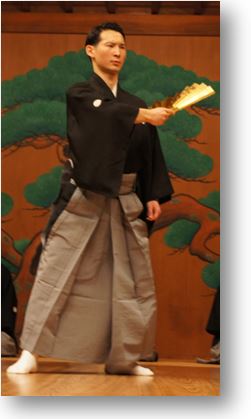

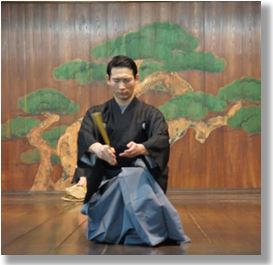

千歳は古称を「露払い」とも言い、老体の翁と対比する形で若々しく謡い、颯爽と舞います。短く、誤魔化しの効かないシンプルな舞いですが、真っ白い半紙をスパッと切り裂くような、潔さ、清新さが求められます。

-今のご年齢、ご経験でこのお役を勤められること、どの様に感じていらっしゃいますか

十代のうちに舞っていてもおかしくない役なので、とにかく荒削りでも、真摯な若者の気迫で舞台を洗い清める、くらいのまっさらな気持ちで臨まなければいけません。

例えば舞台いっぱいまで真っ直ぐ出て、只々真っ直ぐ下がるという型がありますが、この時に心身が未熟だと上半身がブレてしまう。しかしそのことを恐れて計算的に舞っていては潔さが失われる。少し昔を思い出して、只々ひたむきに舞い務めたいと思います。

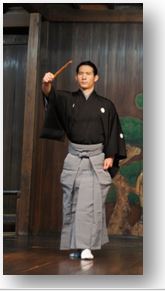

■舞台に向けて

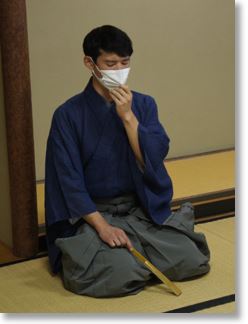

-能「翁」(に関わる)の役者は一定期間精進潔斎の生活を送ると言われていますが、どの様にお過ごしですか?(聞くところによると、別火(※)で何日か過ごされたり、離れで寝起きされるとか)

※別火(べっか)ー神職などが日常用いる火による穢(けが)れを忌んで、神事・祭事に際して炊事の火を別にすること(大辞泉より)

不摂生を見直し、怪我なく事故なく、最善の状態で「翁」に臨む、というのが精進潔斎の本来の目的かと思います。別火など、とてもそこまで出来ないのが現状ですが、出来る範囲内で、心身の研磨につながることは積極的にするつもりです。

-千歳に臨むにあたってご自身で準備されたことはありますか

稽古の時、少し自分の謡や型の基本を見直したかもしれません。

-平成三十一年の抱負をお聞かせください

今年は父の還暦で、私も三十まで一歩手前という歳になります。なお一層緊張感を持って、日々を送れればと思います。

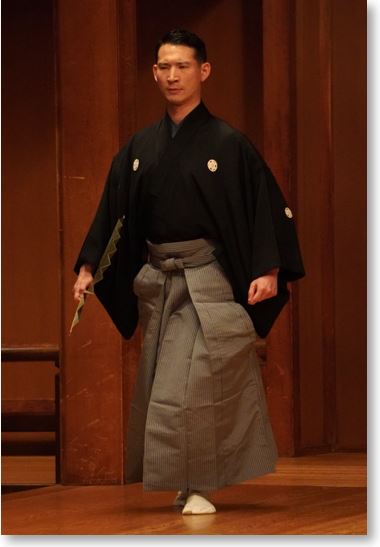

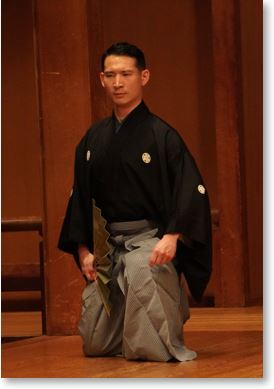

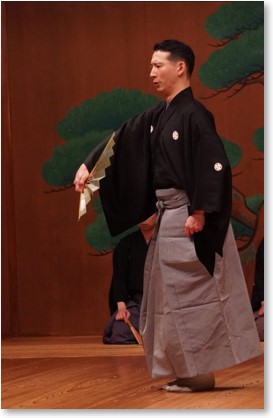

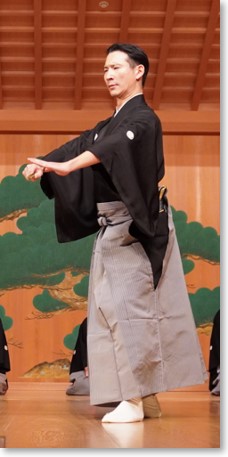

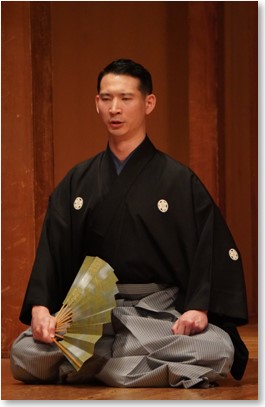

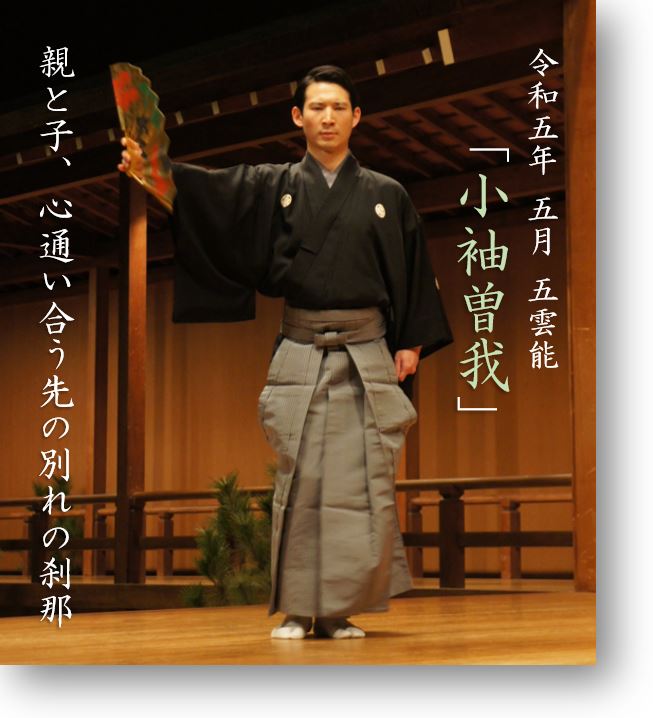

※撮影はすべて杉並能楽堂で行いました

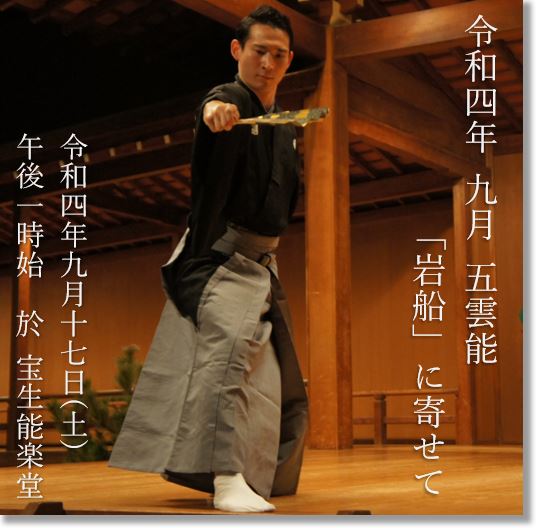

■シテ出演を重ねてきて...

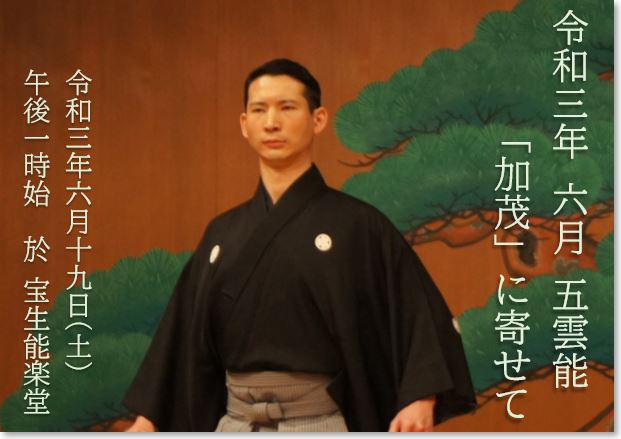

-五雲会のシテご出演も4回目となりました 加えて、今年は地方でもシテを勤められました

ご自身で変化を感じていらっしゃいますか?

昔よりはマシになったかとは。 どう舞うか、謡うかで苦労することが、前よりかは少なくなった気はします

-シテをお勤めになる際に心掛けておられることはありますか?

自然に淀みなく動けるよう、稽古の「量」にはこだわります 緊張感は自ずと湧いて出てくるので、後は普段通り過ごします

-これまでシテご出演に臨まれる際、先輩の舞台を参考にされたり、書籍にあたられたりと、諸準備をなさってこられましたが、今回「橋弁慶」のためになさったことはありますか

特別何かをしたわけではないですが、父や乾之助先生の橋弁慶の映像、音声は調べました あとは身体を大きく見せたいので、少し肥った程度です

■能「橋弁慶」について

-能「橋弁慶」のご印象をお聞かせください

童話や童謡などでも、牛若丸と武蔵坊弁慶の五條の大橋での決闘として、広く認知されている物語です 義経を主人公とした『義経記』をもとに、千本の刀を集めようと通行人を襲う弁慶を、幼少の牛若丸が成敗し家来にする、というのが一般に知られた筋書きですが、能「橋弁慶」では、武蔵坊弁慶をシテとし、悪行を働く牛若丸を弁慶が「化生のものを平らげん」と赴き出る、という反対の構成となっています 『義経記』より、『御伽草子』の「橋弁慶」などに依拠した筋書きです 敢えて弁慶を悪役としなかったのは、忠臣の手本である弁慶への時代的な配慮もあるかもしれません

能のなかでシテが弁慶を演じるのは、『安宅』とこの『橋弁慶』のみですが、謡の文句にも、真っ当な武士でも僧でもない、独特な雰囲気を出そうという意趣が感じられます あくまで子方扮する牛若丸の可憐な立ち回りが主眼ですが、確固とした弁慶像を描き出さなければ、それを引き立たせられません

-見どころをお聞かせください

シテと子方の斬り組みです 「蝶鳥のごとく」飛び回る牛若丸と、怒りのまま長刀を振り回す弁慶との一騎打ちは、目を離す間もありません

-謡の聞かせどころはどこですか

弁慶の謡の位でしょうか 落ち着いていて重厚な前シテのなかにも、血気盛んな若武者、もしくは凶暴な悪僧の片鱗がなければいけません 後シテは、川風吹く京の静かで不気味な情景まで表現したいです 個人的には、地謡の初動、二の動の謡い分けなど、難しいように思えます

■情動の変化と長刀の技

-ご自身が思われる、ここは見逃してほしくないという箇所、謡などを教えてください

現在物のなかでも、気持ちの変化が激しい曲です。仇討ち物と違い、一貫した情念はありません 只々「聞き逃げしては敵うまじ」と戦いに赴き、長刀を担いで橋掛かりを練り歩く。女装した牛若丸にちょっかいを出されて怒髪天を衝き、猛牛のように戦いますが最後には膝を屈して主従の契りを結ぶ…… そう言った情動の変化一つ一つが面白いと思います また、子方の活躍著しい曲ですので、厳しい研鑽の成果を見守っていただきたいです

-「橋弁慶」は人気の演目で、観客の皆さんの目も肥えていることと思います

どんなところに注力されて、お勤めになられますか

子方と型を合わせなければいけませんが、全力で命を懸けて戦っているように見せなければ意味がありません 気迫が第一、そのなかにも長刀の技が光るよう、舞いたいです

■皆様へメッセージ

-ご自身の独自色(工夫)を出して演じようと考えておられますか?

研究と吟味の末、自分なりの工夫をする場合もあります 大方は、敢えて半身にしたり、少し視線を変えるといった、ほんの些細なところです 謡に関しては、間の取り方や調子などでしょうか

-今後の目標、皆様にお伝えしたいことなどありましたら、お聞かせください

今後も一個一個の舞台に全力を傾注して参ります。ご覧にいらして下されば光栄です

※撮影はすべて杉並能楽堂で行いました

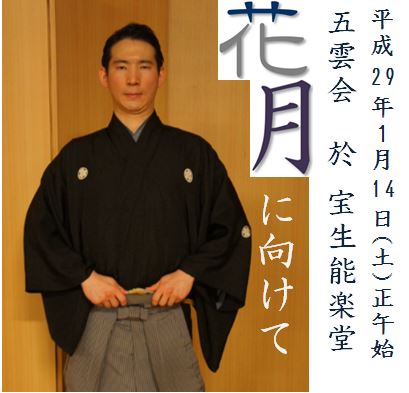

○「花月」のあらすじ

筑紫の国、彦山(現福岡県英彦山)の麓に住む左衛門は、七歳だった息子の行方が分からなくなり、それを機縁として出家し諸国を遊歴していました。

京都清水寺を訪れ、門前の者を介して花月という半僧半俗の少年と出会います。花月は自分の名前の謂れを「月は常住、“か”の字は春は花、夏は瓜、秋は果(このみ)、冬は火、そして因果の“果”です」と説き、門前の者と戯れるように小歌を歌います。また鶯が花を散らしているので弓矢で落としてみよと言われるが、花月は「殺生戒をば破るまじ」と思い直して弓矢を捨て、地主の曲舞を舞って清水寺の由緒を述べます。

それを見ていた左衛門は花月が我が子だと気付き、名乗り出ます。花月は遊狂の身に名残を惜しむように羯鼓を打ち、天狗に誘拐されてより諸国の修験山を巡り歩かされた日々を語って、父に再会し、ともに仏道の修行が出来ると羯鼓の撥を捨て、喜び勇んで去って行きます。

○能「花月」のご印象をお聞かせ下さい

「自然居士」の謡の稽古を乾之助先生より受けた際、位が難しく非常に苦労した覚えがあります。若すぎても老いすぎてもいけない、神秘的で達観したところもありながら、一人の少女を全力で助けようとする情熱的で親愛的なところもなければならない・・・。

花月は自然居士の弟子ということになっており、まだ少年に過ぎませんが、名を馳せた半僧半俗の居士なので、説得力や重々しさが求められます。決して難しい曲ではありませんが、「自然居士」のような曲をするために通らなければならない、一つの関門のように感じております。

○喝食の美少年ということですが、それを表現されるのに工夫されている点などありますか

面の扱いもそうですが、繊細な表現が必要です。例えば水衣という装束は、薄い生地なので肩の線が出てしまう。力んで肩が上がり過ぎると薄命で可憐な少年ではなくなってしまいます。ただ彼自身は、残酷で不条理な彼の半生を明るく舞いながら語って聞かせるほどの天真爛漫さがあって(無論、芸能者として生きる上で仕方なかったのかもしれません)、普段は明るく気丈に振る舞っているが、ふとした時に悲しく、虚しくなる。そういった少年の繊細さが上手く出てくれれば・・・と思っています。

○能「花月」といえば”芸づくし”ですが、小歌、弓の段、曲舞、羯鼓、山巡りと見せ場が並んでいます。 ご自身として中でもここを見てほしい(見逃してほしくない)と思われる点はどこでしょうか また、その数々の見せ場の中でも、お稽古中ご苦労されたところなどあればお聞かせ下さい

(見逃して頂きたくないのは)やはり、羯鼓でしょうか。上半身と下半身を全く別個に動かす羯鼓舞は、シテ方として真の実力が問われます。また「げに恋はくせもの」と歌う小歌は、同性愛をテーマとしていて、妖しさがあります。

一番苦労したのは謡です。詞が続くので、なかなか気が抜けません。

○今後の抱負をお聞かせ下さい

(今は舞台が終わったら目一杯遊ぼうとしか考えていませんが...、)また改めて気合を入れ直し、誠心誠意稽古に励もうと思っております。どうぞ今年も宜しくお願い致します。

約一年ぶりの賢郎師インタビュー、如何でしたか?

”芸づくし”の「花月」、是非ご高覧下さい。

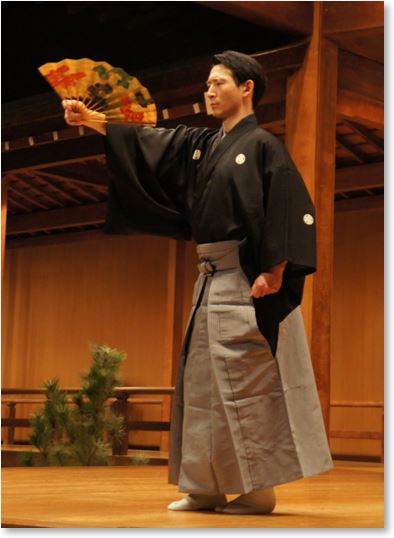

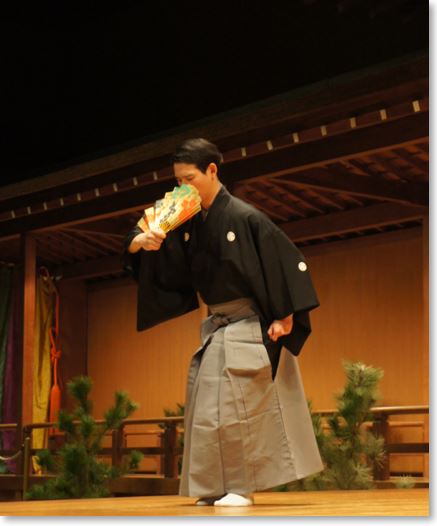

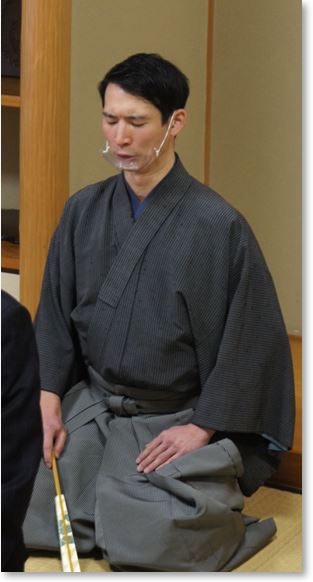

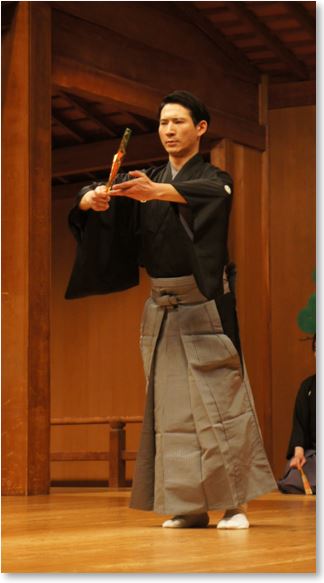

賢郎師舞台写真 (提供 亀田邦平氏)

左「吉野静」 右「金札」

○能「金札」についてお聞かせ下さい

賢郎師 -

桓武帝の世、新たに遷都された平安京の南・伏見に社殿を造営することとなり、勅使が視察に向かいます。

するとその前に老人が現れ、造営中の大宮の豪壮な様に感嘆しているので、勅使は「何か望みがあるのか」と尋ねます。老人は望みなどそら恐ろしいことだ、このように長生きして、世が平和で繁栄していることこそ有難いと答え、造営のため切り出される様々な木を眺めながら、それらの謂れを語ります。

そのうちに、大君守護のため伏見に降り立つことを宣誓する、天津太玉の神の神託が、金札という形で空から降ってきます。老人は「伏見」とは日本の異名であると言い、自分こそ天津太玉の神であると明かし、姿をくらましてしまう。能では、シテは舞台に置かれた大宮のなかへ入り、そこで装束を変えます。

後では大宮のなかより天津太玉の神が、弓矢を携えた本体の姿を現し、悪魔や悪神を打ち払い、この国を永遠に守ろうと誓いを為して、勇壮な舞を舞います。そしてこの国はよく治まり、外敵の脅威もない、と弓の弦を外し、やがて大宮のなかへ入っていき、この国の守護神として大宮に鎮座します。

○能「金札」の印象をお聞かせ下さい

賢郎師 -

観阿弥が作ったと分かっている曲は数少ないですが、脇能としては観阿弥唯一の作です。感覚的にですが、独特の、少しお堅い感じがあります。能の創成期の手探り感が伝わってくる気がする、と言いますか......。その分、とても難しいので、曲への敬意と理解、そして気迫が求められるのでは、と考えてます。

余談ですが、観阿弥がこの曲を作ったのは、南北朝を合一させ、都に花の御所を建設中だった将軍足利義満に取り入るためだった、という一説を本で知りました。少し捻くれた見方かもしれませんが、そういった背景が脇能の成立につながったと言えるようです。

○能「金札」としての見どころをお聞かせ下さい

賢郎師 -

やはり、後の弓矢で矢を放つところです。面をつけ、ほぼ何も見えない状況で矢をつがえ、勢いよく射つことが求められます。

また初同(最初の地謡)から、建築資材である木についてを謡う「木尽くし」までの部分は、型はあまりありませんが、しみじみとした良さがあると思います。

○個人的に是非ここは!と思われるオススメの個所を教えてください

賢郎師 -

老人の姿で杖をついて現れたシテが、空から降ってきたという金札をワキに渡し、読ませ、「そこに書いてある伏見とは、一体どこのことを言うかわかるか」と聞きます。そしてワキが当然この伏見大社のある土地の名を言うのだと答えると、シテは「あら愚かや」と否定し、「伏見とはこの国の名をいうのだ」とその由来を説明します。

この間に、実はただの老人ではなく、神の化身なのだ、という凄みを含みながら、この国の創世を説話する場面につなげなければなりません。そして杖もなく立ち上がり「是は伊勢大神宮の御遣わしめ」と豹変する場面こそ、この曲の見せ場かと思います。

後では、天神の面で、颯爽とした若者らしい舞になるよう、澱みなく、力強く動きたいです。

○五雲会でのシテの二作目が、「金札」と聞いて如何でしたか?

賢郎師 -

先輩や同輩の多くがすでにシテを務めているので、「やっぱり来たか」という感じでした。

ですが、杖や弓矢などの扱いに冷静さと稽古量が求められ、本番強さが試されるので、心してかからなければ...と思いました。

○宝生宗家の内弟子になられて、稽古の仕方、取り組み方が変わりましたか?

昨年の「吉野静」の時と、お稽古の状況がだいぶ変わられたと思いますが

賢郎師 -

父から受ける稽古が大分減ってしまいました。その分、すぐ身近にある本舞台で、どれだけ濃密な稽古を独自に、限られた時間で積めるか、それに鏡を見たり謡を録音したりして、どれだけ自己改造に貪欲になれるか...... こういった自主的で緻密な努力が求められるようになりました。

○前回のインタビューでは、お稽古で今一番力を入れているのは謡と仰有っていましたが、今も変わりませんか?

賢郎師 -

相変わらず、謡は自分の弱点です。今回は尉の位をしっかり作り上げ、後シテで颯爽とした神の位を謡い分けなければなりません。いずれも息の強さが大事ですが、それがなかなか身につきません。

乾之助先生のように、息だけで龍にも女にも尉にもなれる、そういった高い目標を掲げつつ、一つ一つの舞台で取り敢えずの着地点を見つける。ただそれが父の理想と衝突することもあり、毎度毎度とても大変です。

○今後の抱負をお聞かせ下さい

賢郎師 -

今年も新しいお役を色々頂戴しております。その一つ一つに敬意を持ち、研鑽を重ねて、緊張感のある舞台を作り上げたいです。

※本記事に使用した写真はすべて杉並能楽堂にて撮影

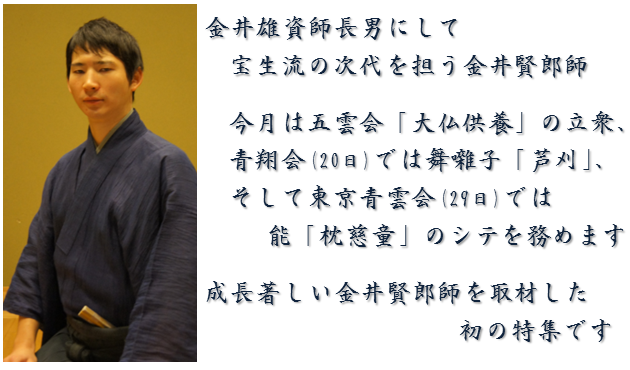

昨秋の青雲会でのシテ「枕慈童」を経て、いよいよ五雲会で初シテを務める賢郎師

インタビューは稽古場で、要所で雄資師にもコメントを頂きながら進めました

どうぞお楽しみ下さい

賢郎師:非常に難しい曲だと思っています。

これまで、女の舞は天女の舞を舞ったくらいです。

今回はシテとして、しっとり、美しくというだけでなく、きちんと表現するものがなければなりませんから、じっくり考えて取り組みたいと思っています。

あんまりああでもないこうでもないと考えてててもそうできるものではないですし、若いときはとてもそれが上手くいきません。

余談ですが、乾之助先生の初シテも「吉野静」でした。

賢郎師:一昨年、吉川英治の『新平家物語』を全巻読んだのですが、

その中の静像に共感できるところがありました。

もちろんフィクションとしての静なんですが...。

白拍子として育てられながら、義経の妾になったことを大変幸せに感じていて、その後色々と悲劇があるわけですが、最後去っていく姿も印象深いです。

雄資師:舞が主眼の曲で、 舞を如何に綺麗に舞えるかが主眼となります。

とはいえ、そこに静という女性の義経を助けたい、救いたいという健気さみたいなものがあるんです。

賢郎師:そういう意味では、一瞬だけでも「強さ」の様なものを出すことができたらと思います。

賢郎師:出の謡の調子です。

忠信と示し合わせた上で会話するのですが、「演技の中で演技をする」ことが、どれだけ(謡で)表現できるか、その難しさです。

※注:「演技の中で演技する」

雄資師:やはりお能は、舞いづくしといえども、なんと言っても謡が大事です。

-「演技の中で演技する」のは、謡の調子で工夫していくのですか

賢郎師:謡の調子を変えずに、表現することが求められるのではないかと思っています。

稽古の時に、表現しようと思って調子を変えたら、やはり違う人物になってしまっていると指摘されました。

-「吉野静」、イメージはもう固まっていますか

明けましておめでとうございます。

本年は、四月に初シテで「吉野静」を務めます。

まずはそれに向けて稽古に専念したいと思っております。

当然のことながら、普段の稽古と両立させまして、なお一層芸道に励みたいと思います。

「吉野静」についてですが、この曲は舞づくしの曲だと思いますし、女性の役なので如何に綺麗に舞うかを課題に、体を一から作り直すことなども考えて取り組んでみようと思っております。

皆様におかれましては、今年もご健康で良き一年となります様、心よりお祈り申し上げます。

インタビューは稽古場で、要所で雄資師にもコメントを頂きながら進めました

■賢郎師自身について

-今月は、五雲会の立衆、舞囃子、シテと忙しい一か月ですね

賢郎師: 確かにシテをやらせて頂く機会が今はまだあまりありませんので、今までで一番忙しい一か月になるかと思います。

-修行修行の毎日だと思いますが、今一番お稽古の中で力を入れているのは

賢郎師: やはり謡です

謡はまだまだ未熟ですので、喉を作っていくことから始めなければならないと思っております

-これまで観たり聞いたりした中で、特に印象に残っているお能はありますか

賢郎師: 近藤乾三先生の「鉢木」のビデオを観て、非常に感動しました

その時の先生は既に八十を超えていらしたと思うのですが、何より力強さ、特に出のところの「あゞふったる雪かな」の謡の力強さに感銘を受けました

-分岐点になったお能はありますか

賢郎師: 「鉢木」のツレをやらせて頂いた時に、お能の難しさを感じまして、それが一つの分岐点になったと思います

二十一歳くらいの時だったと思います

-(雄資師に)賢郎師が緊張されている(あがっている)時は分りますか

雄資師: 我々は「あがる」ってことはないんです

「あがる」というのとはイメージが違いまして、「興奮する」と言いましょうか

カーッとなって力が入りすぎて、普段やらないような余計なことをやって失敗するってことは、若いときは往々にしてあるんです

そうならない様に、どこか冷静に冷めてる部分がないといけません

舞台は何が起こるかわからないですから

-その「興奮」はもう味わっていますか

賢郎師: はい、激しい仕舞を舞った時などに、興奮してしまったことがありました

■舞囃子「芦刈」、能「枕慈童」シテについて

-「芦刈」について聞かせてください

賢郎師: 男舞を舞うのが初めてなんですが、「芦刈」は男舞の中でも緩やかさとか優しさが必要な曲なので、そういったことも踏まえながら舞おうと思っております

-「枕慈童」ではシテを務められますが難しさを感じているところはどの様な点でしょうか

賢郎師: やはり謡だと思います。

それはもうまだまだ(雄資師から)OKサインが出ておりませんで(取材は9月27日)、一から作り直せと言われています

ですから一番はまず謡を仕上げることです

-これまで「枕慈童」に関わったことは

賢郎師: 舞囃子で二回、また素謡でワキを謡ったことがあります

-慣れ親しんだ曲ですね

賢郎師: 確かにそうなのですが、今回は森田流(能楽笛方の流儀)の「楽(ガク)」(能楽いろは参照)でやらせて頂くので、拍子の数ですとかリズムが今まで舞ったものとは違います

そういったことも踏まえて、これまでとは違う舞にしたいです

-今回の「枕慈童」のシテのお話が来たときはどの様に感じましたか

賢郎師: (青雲会でシテを務めるのは)二回目で、順番として来るかと期待していたのですが、まさかそれが「枕慈童」になるとは嬉しい反面、意外でした

-「枕慈童」が意外というのは

雄資師: 若いときは、もっと動きの激しいものでお役につくことが多いのですが、そういったものより「楽(ガク)」という舞は一ランク上の曲ですから、難しくなります

大役を頂いたと思います

-「枕慈童」への意気込みを聞かせてください

賢郎師: これまで「枕慈童」は二回舞っていますが、今回はもっと高度なことを自分に要求して舞ってみたいと思っております

特に、去年乾之助先生が「鶴亀」を舞われたときに新聞の記事で何方かが、「舞踏の基本は『音楽に身体が呼応する』こと」と仰っていました

そういったことも踏まえて、笛の音ですとか謡に合わせて体を動かせればと思っております

終始、言葉を選びながら丁寧に答えて下さった賢郎師

誠実で真面目な人柄が表れたインタビューとなりました

10月18日五雲会(「大仏供養」立衆)、20日青翔会(舞囃子「芦刈」)、29日青雲会(能「枕慈童」シテ)、是非ともお運び頂きまして、その目でお確かめください

関連リンク

サイト更新情報

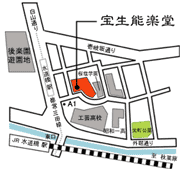

http://www.hosho.or.jp/

〒113-0033

東京都文京区本郷1-5-9

TEL: 03-3811-4843

【電車】

JR 水道橋駅 東口 徒歩3分

都営三田線 水道橋駅 A1出口 徒歩1分

問い合わせ

公演について

↓お稽古に興味がある方

下記よりメールで

お問い合わせ下さい