■今回上演で使われる台本は、1987年(昭和62年)にお父様である金井章師が復曲された時のものから詞章の変更や増減はあるのでしょうか

■「善知鳥」のシテは何度かなさっているのでしょうか

三十年近く前になりますが一度勤めました

人気曲ですので仕舞は何十遍と舞っています

■この作品について教えてください

「善知鳥」は「鵜飼」「阿漕」と共に“三卑賎”と呼び、生き物を殺すことを生業としている者の物語です

「卑賎」(社会的な地位や身分が極めて低いこと)と言ってはいますが、人間誰でも何かを犠牲にして生きているわけですから、そういう意味では「卑」と言いながらも「卑しい」という意味ではなく、ある意味原始的な生活をしている人間、ごく自然な人間の業を表している人の物語だと云えます

■舞台上には作り物なども出るのでしょうか

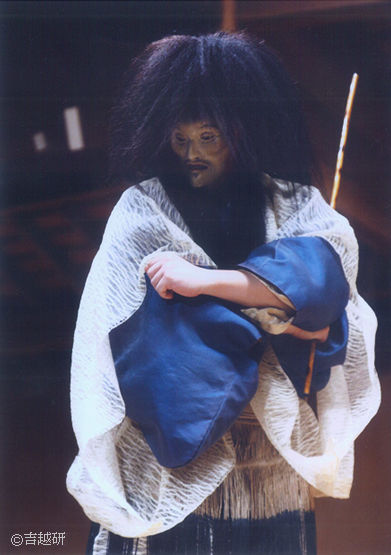

作り物は出ないのですが、特徴的なのが笠と杖です。これは後半で重要な役割を果たします

先ず前半、前シテ漁師が登場して直ぐに自分が亡霊であるということを告白するのも異例です

立山に修行に来た旅の僧に供養を頼むわけですが、もしこれからみちのく外の浜に行かれるならば妻子の家に行って自分の蓑と笠を手向け供養してほしいと頼みます

その際に証拠に「この衣の片袖をお持ち下さい」と片袖を引きちぎり、僧に託します

この衣の片袖を引きちぎる、引き抜くという型も他の曲にはない特殊な場面です

■この笠が善知鳥となるところについてもう少しお聞かせください

「善知鳥」の特徴的なところとしてカケリという舞が入るのですが、これが普通のカケリと違いまして、“追い打ちのカケリ”という特別な舞で、笠を鳥に見立てて打ちます

善知鳥という鳥は浜辺、海岸に巣を作るので、大変見つけやすく、親鳥は人間が近づいてくると空中で地上の雛に「うとう」と鳴いて注意を促します ですが、親鳥が鳴くと雛はすぐ「やすかた」と答えてしまい、それによって居場所が分かってしまい、獲られてしまいます

この善知鳥を捕らえる型が“追い打ちのカケリ”で、これは舞手と囃子方が気持ちをしっかり合わせないとうまくいきません 非常に難しい舞です

雛が狩られると、空を飛んでいる親鳥は成す術なく血の涙を流します

漁師はその血の涙を浴びまいと、蓑笠で避けようとします ここで先ほどまで鳥の代わりとなっていた笠は本来の笠となります 漁師は笠をかざし血の涙を避けながら逃げ回ります

非常に具象的ですし、凄惨ですこの曲の底辺に有るのは、親鳥と雛鳥の無力な悲惨を描く一方で、翻ってそれが漁師親子の悲哀に繋がっているところです

人間も鳥獣も親子の情愛に変わりはなし、まして親を失う、子を失う悲しみに何の差異があろうかという事です

■能には珍しく、詞章の内容に沿った所作が多くみられますね

「鵜飼」でも「阿漕」でも漁の所作があります 「鵜飼」であれば鵜を放つ、「阿漕」であれば網をひく

「鵜飼」では松明を 「阿漕」ですと四手網を持ち道具として使って、漁の仕様を表します

「善知鳥」は鳥を打って狩る所作を笠と杖で行う訳ですが、実際には鉤のようなもので雛鳥を巣から引き出すのではないかと思います 残酷ですよ

詞章に沿うという意味では、終盤に漁師が地獄で化鳥に責め苦を受ける場面がもっとも詞章と型が合っているリアリスティックなシーンだと思いますよ

■舞台となる立山には何か意味があるのですか

前シテの場面が立山というのは重要だと考えます

立山には、峻厳な山並みと溶岩の台地から地獄谷などといわれるところがありますが、山岳信仰の精神的な聖地であるわけです

立体的な立山曼荼羅を形成していて、いわば極楽と地獄の両方ある世界ですね

漁師は地獄へ落ちて救済を求めに現れる それが極楽と地獄とが両方ある立山というところは大事ですね

極楽と地獄は天と地といった隔たりの有る世界ではないと思いますよ それこそ一枚の薄い膜で隣り合わせにあるようなものでしょう 成仏するという事は薄い膜の向こう側に行けるという事なのです まさに立山の世界観ではないかと思います

その意味ではみちのく外の浜も特別な場所です 当時は大変な極辺の地であったことでしょう

立山、外の浜、どちらも極楽と地獄の両方が存在する自然崇拝の土地で物語が描かれていることは大事な意味があると考えます

■謡で凄惨さを表しているところがあるのでしょうか

カケリの後の地謡、「親ハ空にて血の涙を。」 非常に凄惨な場面を描いています

目の前で子供を狩られていく親鳥の悲嘆

それに対して、「降らせば濡れじと管蓑や。笠を傾けここかしこの。」 と漁師は笠を被り、濡れまいと逃げ回ります 親鳥の血の涙を浴びると死んでしまうからです

しかし、血を浴び目は昏れ、体は紅に染まり、紅葉の橋の鵲のようになってしまい、ついに笠も

投げ捨ててしまいます

そして最後に地獄に落ち、どのような責め苦を受けているかを描きます。

鉄の嘴をならして羽ばたき、銅の爪を研いで罪人の眼を抉り出し、身を裂く 叫ぼうにも猛火に咽んで声は出ず、逃げようにも足が立たない

どうかこの苦しみを助けてほしいと僧に頼むかと見えて 姿は消えてなくなります

■どんなお気持ちで演じられるのでしょう 人生の業といったものでしょうか

殺生の罪といっても、自分の為、家族の為に生きていく上で致し方の無い事です

人間、誰しも何かしら罪を犯しています 人間はすべて平等であるといったことが描かれているのではないでしょうか

また親子の情愛は人間も鳥獣も隔てなし、同じである、そういったことも強く主張されていますね

■この度の公演についてメッセージをお願いします

「善知鳥」のシテは、昨年の国立能楽堂公演で勤める予定でしたが、コロナ禍で中止となりました

今年また同じ曲でとお話を頂きました ですが、また緊急事態宣言が発令され、再び中止かと思いましたが、劇場の規制が緩和され、感染防止対策をしっかりとって上演する運びとなりました

防疫対策のノウハウも明確になり、ワクチン接種も拡大しています

文化芸術活動の規制は、とりもなおさず国民が文化芸術に触れられなくなるということです

文化芸術は人間が生きていく上でエッセンシャルなものです

ワクチンがコロナから体を守る薬であるならば、能をはじめとする文化芸術は、心を守るワクチンになりたいと

切に願望するものです

■物語について教えてください

有名な“王昭君の悲劇”です

漢と匈奴の戦いは一進一退を繰り返し、力に勝る匈奴の王韓耶将単于(後シテ)の妃に漢王の後宮から一人差し出す事になります

漢王は三千人の宮女の絵を描かせて最も見劣りのする者を選ぼうとします 皆、絵師に賄賂を贈りますが、昭君だけがそれをしなかった為に醜く描かれ、蛮族として恐れ忌み嫌われていた匈奴の王に送られる事になります 昭君は漢王の寵姫でしたが、君主の詞に私なしと涙を呑んで送り出します

娘を蛮族に奪われ傷心の昭君の老父母、白桃(前シテ)と王母(ツレ)のもとを里人(ワキ)が慰めに訪れるところから物語は始まります

老父母は娘が胡国に発つ時に形見として植えた柳木の周りを掃き清めています

昭君は柳が枯れたらば私も死んだとお思い下さいと言い残しました 既に柳の片枝は枯れ、老父母の悲嘆は日に日に増すばかりです そして里人の尋ねに応じて昭君が何故差し出されたかを語ります 更に桃葉の故事をかり鏡に愛娘の姿をうつそうとします

鏡というのは、冥界と現世との境目にあって、二つの世界を繋いでくれる通信手段であるわけです

実際に大きな鏡台の作り物が舞台に登場します この鏡に向かい老父は激しく嘆き泣き崩れて前半が終わります この時老父は中入りしますが老母は舞台に残ります

さて後半ですが、昭君はやはり亡くなり、韓耶将も既にこの世にありません

昭君の亡霊(子方)が、鏡を通して自分の両親に会いたい、自分の姿を届けたい、として現れますが、昭君だけではなくて、韓耶将の亡霊(後シテ)も後に続くかの様に現れます

韓耶将の亡霊は衣冠正しく正装をして昭君の両親に礼を尽くすため、鏡を通して昭君の両親に対面しようというのです

ところが母親は韓耶将の姿を人間とは思えない、鬼か悪魔にしか見えないと怯え、鏡の中の御自分の姿を御覧なさいといいます

それ程に恐れるとは一体自分はどんな風に映っているのだろうと、韓耶将は鏡に映る己の姿を見ると、茨の様に乱れた髪、耳には鎖、正に鬼としか見えない気疎き有様、我ながら恐ろしい、面目ないと姿を消します 実際には後シテとして最後まで舞うのですが物語上は消えています

最後は昭君の花の様な美しい姿と父母を想う美しい心を称え能は終わります

史実は平和の為の婚姻外交なのですが、匈奴を非常に野蛮な民族とする事で絶世の美女の悲劇を描いたのですね しかしこの能には人種の差、文化の差、価値観の差といったものが描かれている様に思います

先ずもって老父母の悲嘆は当然のことですが、韓耶将の悲嘆も表現しないといけません

■テーマがあるのですね

「藤戸」ほど反戦を主題としている訳ではありませんが、大きな世界観的なテーマがあるのではないでしょうか

人種間の軋轢、それによる犠牲、偏見や差別が描かれていると思います

■伺っているとなかなかお能にしにくい内容ですね

能の優れたところでしょう 王昭君の題材を使って親子の情愛に留まらず、韓耶将の悲嘆をも描きつつ更にその根元まで描こうとする

韓耶将が昭君の親に礼節を尽くして対面しようとしますが、あまりにも恐ろしい姿なので人として認めてもらえない箇所ですが、

「荊棘をいたゞく髪筋は主を離れて空に立ち」

茨の様に乱れた髪が体に添わず逆立って生え

「さね葛にて結びさげ」

元結では到底結ぶ事が出来ないので蔓草で結び下げ

「耳には鎖を下げたれば鬼神と見給ふ姿」

耳には鎖を下げているので まさに鬼の姿と御覧になるのも尤もだ

この様に野蛮な姿として描かれていますが、老母の詞に

「胡国の夷は人間なり 今見る姿は人ならず ~冥途の鬼か恐ろしや」

胡国の蕃人といっても同じ人間なのに今この鏡に映る姿は人間ではない

地獄の鬼の様だ ああ恐ろしい

と言うのです 同じ人間である事は理解できるが姿形の差異から

受け入れることは出来ないのです

■その韓耶将の亡霊は後シテが演じるということで、前シテの父親は中入りしていなくなるんですね

後シテの着替えをする為に退場するわけです 鏡を見ずに母親だけ残していくのはおかしいですよね 後シテが最後まで舞うのもおかしいのです

「面目なしとて立ち帰る」 といって韓耶将は姿を消さねばなりません

原型は前シテ、ツレ共に舞台に残り、後半、別のツレが韓耶将として登場し、また先に退場したと考えられます そして老父母が鏡に映る昭君の姿をじっと見つめているシーンで終わりです

演出上無理な部分もありますが戯曲としてはよく出来ていると思いますし面白い

■前シテと後シテで、違う人物な上に感情もだいぶ違う人物ですが、どのように切り替えるのでしょうか

我々は体術として身に付けていますので、心情を切り替えるという様な事はせずとも変われるのだと思います

尉となる、鬼となる、という感覚でしょうか

■中入りで入った瞬間から前の白桃が抜けるんでしょうか

そうですね、面(おもて)を外したらば抜けるというか、無くなります

■つまり、詞を発しているときは役を演じているのではなくて役になっているということでしょうか

勿論曲の解釈を充分にしたうえで人物像を練り上げていくのですが、二曲三体を体術として身に付けるのです ですから役を落とし込むとか、役に入り込むという作業ではなく尉の謡、鬼の謡、また夫々の型が技術として先ず申し分のないように出来ていないといけません

そして装束を付け最終的に面をかけることで正に役が生まれるという感覚でしょうか

仕舞や舞囃子ならば面装束なしで演じるわけですよね それこそ体術の表れです

■どのような点を大切にして演じようと思っていらっしゃいますか

既に涙も枯れるほど悲しみに耐えてきたと思います しかし柳が枯れ始め絶望に向かいつつある時に、鏡に望みを託そうとするのです 自分たちの無力さも感じているでしょう

心の起伏を表現したいと思います

箒で落ち葉を搔き集めます 決まった型がありますが、娘の形見の柳の為です 掃きかたも大事に扱わないといけません

鏡を取り出すにしても只物を持つのとは違います

ですから鏡に向かって正に訴えるかの如く嘆く型は大事です

「もしも姿を見るやとえんとんに向つて。泣き居たり」

激しく膝を着いて泣きます あまり他にはありません

後シテの姿も難しいですね 気疎き有様という恐ろしい姿ですが、能の扮装ですから決して具体的ではなく、それこそ品の良い姿です それを荊棘の髪、耳の鎖に見せなければなりません

それが体術ですね

■どういった点をお客様には見て頂きたいですか

菱田春草の王昭君図や馬上で琵琶を弾く姿など日本人も少なからず

馴染みのある物語かと思います

主題については色々申し上げましたが、何かとてつもなく大陸的な

スケールの大きな景色が思われます 漢の王宮、胡国への道中、匈奴の都

物語とは別にいずれか情景を思い描いて頂ければと存じます

「三山」のシテを勤められるのは?

シテは初役です。

いわゆる後妻打(うわなりうち)の曲ですが、生霊となって相手を呪い殺そうとする強い怒りや恨みが描かれる「葵上」や「鉄輪」に比べ「三山」は非常に静かな展開です。

三山のシテもツレも既に亡くなって亡霊であることが大きな要因ですが、しかし恨みや悲しさに差異はないと思いますね。

愛を失って入水し果てた怒り、恨み、悲しさは「葵上」や「鉄輪」のそれと差があろう筈がありません。

死んでなお執心の虜となって、こちらも既に死んでいる相手の女に憑き祟る。そのような恨みの激しさや執心の強さ、つまり悲嘆の度合いに差があるはずがない、ということです

前半の聞かせどころは

サシ、クセが非常に長大です。

三山の謂れ、公成と桂子、桜子の物語を淡々と描いていきます。男は若い桜子に靡き、桂子は花の咲かぬわが身故致し方なしと半ば諦観して死を選ぶ。この悲しい物語を地謡が静かに謡上げます。

淡々と、しかし切々と聞かせるというのはとても力のいることです。静かに柔らかく謡うには力を込めた硬質な謡が必要です。一見逆に思われるかも知れませんが、剛吟よりも柔吟こそが腹の力、喉の力が必要です。

それが柔らかさを生み出します。

桂子の亡霊は恨みや怒りを訴えることなく、只々成仏を願い再び池の底に沈んでいきます。

それが後半になって変化するのでしょうか?

後半になり桜子(ツレ)の霊も登場します。美しい桜子に対し桂子の怒り、妬みが噴出します。一人の男を想っていた当時の真の気持ちですね。

桜子もまた死して未だに執心をかけられ心乱れる苦しさを僧に訴えます。

「三山」で一番特徴的なのは、シテの桂子は桂の立枝を持って、ツレの桜子は桜の立枝を持って登場し、お互いの立枝を打ち合わせるところです。これは他の曲には見られない演出です。たった三度打ち合わせるだけですが、まるで刀と刀を切り結ぶ切組(きりくみ)のような型です。

後半の華やかで動的な場面は地謡が中ノリで謡いテンポよく展開します。

設定は桜子のほうが若くてきれいだという設定ですね

桂と桜の花の対比ですね。

桂の花も決して美しくない事はないのですが、やはり桜と比べて華やかさは劣ります。また桜は毎年春毎にいつも通りの美しさを咲き誇る。そういった対比があります。

「さて争は」(“色の争い”は何だったのか)というと、「花や緑」(花と緑の色の対決)であったと。

桂子の方は段々歳をとって美貌にも陰りが出る、その悔しさがあります。

桂子が桜子を見て「見て下さい、この桜子の美しいこと なんてきれいなんでしょう、にくたらしい」(「あら羨しの桜子や。又花の春になるよな(の)う」他)と言うのです

「三山」の舞は何を描いているのでしょうか?

狂女のジャンルになります。

「鉄輪」や「葵上」のように打擲(ちょうちゃく)等の直接的な表現はありません

最終的に(シテ、ツレ)両名ともに成仏させてもらうというところに本願があります。

恨み、悲しみ、妬みのシテ側を収めるだけでなく、憑き祟られている桜子の両方ともに成仏させることが重要です。終盤シテとツレが寄り添うように、「短い春の様に一時の恨みを晴らした上は両名共に西方浄土に生まれるように」とワキに回向を願います。 その点が他の曲とは違います

例えば「祇王」という曲では 清盛に愛された二人の、歳上の翳りが出てきた白拍子と、若く華やかな白拍子の女の友情を描きます。

二人の女が心を通じ合って、片方を邪険に扱うようならば二人ともに御前には出仕しませんというのです。

勿論「三山」とは全く趣も主題も違う曲ではありますが、悪因は彼女たちには無いと訴えているように感じます。

挑むテーマ、どこに力点を置いて演じられますか

このシテは終始泣いていると思います。

桜子のなんという美しさ、憎たらしい、と怒りを爆発させるところでも実は泣いている。 それを表現したいと思います。

怒り、恨みは当然ある、ですがそれよりも泣いている、悲しんでいるという事を大事にしたいです。

桂と桜に象徴されるように、盛りを過ぎ、陰りの見えてきた、自信を失った人間がどういう心境になっていくか男が自分から去っていく、耳無の里には来ない、このままでは公成どころか耳無の里人にも忘れ去られてしまう、桜子の住む畝傍の里まで華やかに思えて何もかもが羨ましく妬ましい。

「それもこれも生きていればこそで死んでしまえば辛くは当たるまい」などとクセの中で吐露します。

絶望というものが人間にとんでもない事をさせます。

能は主張しません。ですが役者ははっきりと意図を持って舞台に立たねばならないと思っています。

勿論解釈は御客様一人一人全て異なって良いのです。

宜しく御高覧下さい。

物語のながれ

■「物語について教えてください

-シテ(藤栄)と子方(月若)の関係は、叔父と甥の関係です。領主であった月若の父親が亡くなると、藤栄の策略により月若は追放され、叔父の藤栄が所領を奪ってしまいます。月若はワキツレ(従者)と共に大層みすぼらしい家に身を潜めていますが、彼には重書(書付)、いわゆる父親の遺言書があり、訴え出る事によって正当な後継ぎであることを証明出来ます。悶々と日を送る月若のもとに北条時頼が偶然に訪れます。

最明寺(北条時頼)について

■北条時頼の役割とはどんなものでしょうか

-北条時頼、最明寺実信ですが、回国して政道を正したと云われています。「鉢木」が同じく時頼を登場させ、忠実な臣下と理非曲直を正す為政者の関係を描いています。

「鉢木」と「藤栄」は北条時頼がワキで世直しをする点では同じです。「鉢木」はシテの佐野源左衛門が所領を騙されて失い、剥落の身となりつつも、いざ鎌倉に一大事あれば必ず一番に馳せ参じるという、沸々と燃え滾る武士の魂がテーマの古武士の気概を描いた傑作です。

一方「藤栄」のシテは悪党です。甥っ子を追放し所領を奪い取って贅沢三昧、遊興三昧の生活をしています。武士の魂どころではない、逆ですね。だけど大悪党ではない。月若の命を奪う迄は及びません。重書の存在も念頭に有りません。

顔を隠した正体不明の旅僧(北条時頼)に「何者だ、顔を見せろ」と迫ると、「控え居ろう、この紋所が目に入らぬか」という展開になります。「畏れ入りました」とひれ伏す。まさに水戸黄門の世界です。

ですから、「藤栄」は「鉢木」と同様に北条時頼の世直しのドラマを描いてはいるものの、シテの人間像の描かれ方が希薄で、能としては相当に劣ります。「藤栄」の面白味は、能としては珍しい勧善懲悪劇とシテの芸尽くし、舞尽くしというところです。

地謡の力、藤栄という男

■地謡の聞きどころはどういったところでしょうか

-藤栄の贅沢三昧、遊興三昧を表す場面で、ツレ(鳴尾)が仲間を引き連れ賑やかな囃子に乗って登場します。舞台上では四人ですが、実際は大勢で酒を持って遊びに来るという体です。一緒に舟遊びをし、謡い舞います。ここで「根白節」という異名のついた小歌節の一節

「川岸の。根白の柳。あらはれにけりやそよの~。」が謡われます。

またクセ「船之段」も聞かせ所です。

藤栄は芸達者だったのでしょう。歌舞に秀でていて、およそ政治には向いていなかったからこそ、時頼の目に触れる処となったのでしょう。

■地謡でその芸達者な感じを出すのですか

-そうです。いい気になって遊興三昧している姿を描くのです。楽しげに浮き立つような雰囲気を表すのです。それが華やかであればあるほど、最後に時頼が、“喝”を入れるのが効いてきます。

しかし藤栄の悔恨や改心は描かれません。ひたすらワキの威信と正義が前面にあって、シテの人間像は深く描写されません。

■シテの謡は悪党を表す謡になるのですか

-表面的に悪人ぶった謡という様な事はしません。土地の名を冠する人物ですから名家の武士です。行いは悪いですが、粋なところがある、遊びに長けている男ですね。いわゆる洒落男ではないかと思うのです。

■藤栄は愛すべき悪党ですね

-時頼は笠をかぶり扇で顔を隠して会話します。態度も横柄です。

それに対して、藤栄は旅の僧侶にまで自身の評判が響いているかと独り言ちます。

「行くへも知らぬ修行者に。舞一さしと請われたるは。天晴藤栄が為には面目なり。」

どこの者だか素性も分らない修行者に、舞を一さし所望されたのは、いやはやこの藤栄にとって大した名誉であると。勿論皮肉を込めて言うのですが、この坊主は一体何者なのか、少し恐れているのではないかと思います。臆病な一面があると感じます。

舞尽くし、そして芸の力

■舞尽くしについてお聞かせください

-男舞、鞨鼓、曲舞を舞います

これらはシテの舞尽くしの曲、「自然居士」からとったのです。「自然居士」は中ノ舞ですが、藤栄は我が世の春を謳歌すべく武張った男舞を舞うわけです。

また曲(クセ)は「自然居士」と全く同じ詞章で、型も全く同じです。

■今回は直面ですが、やりにくいですか

-やりにくい事は有りませんが、気を付けることが変わってきます。力が入って眉間に皺がよったり、口が曲がったりしない様にしなければなりません。男の現在物の一つの典型ですが、直面という能面をかけるという気持ちです。

■顔で演技しないように気を付けるということですか

-勿論です。

能が芝居でない重要な部分です。感情は謡と型と内実で表現します。喜怒哀楽を表情に出さずに、自身の顔を能面と考えて演技するのです。

クライマックスは...

■クライマックスはまさに勧善懲悪ドラマのシーンですね

-修行僧に「早く舞え」と言われ、憤懣を堪え舞いますが、舞の勢いそのままにワキに走り掛かり、顔を隠す扇を払いのけると、最明寺(北条時頼)である見忘れたかと一喝され、驚く藤栄は後ずさり地面にひれ伏します。まさに勧善懲悪ドラマのクライマックスです。

時頼は藤栄を赦し、この後は月若をよく助けよと知行をも安堵します。偉大な為政者の威信が強調されるばかりで、悲壮観はありません。

冒頭、粗末な家で暮らす月若と従者のもとへ時頼が訪れ、由緒正しい重書を持ちながら、時頼が鎌倉を不在にしている為に不遇な暮らしをしていると嘆く場面のみが、幼い子供が苦しんでいるだけに哀れさを感じさせます。

■お能らしくない?「藤栄」の様なお能はいかがですか?

-軽さの一方で、芸尽くし、クライマックスのドラマ性を見せるには、役者の芸の力、地謡、囃子すべての力が呼応しないと表現できません。間狂言も藤栄の従者、鳴尾の従者共に小舞を披露する等、重要な役所となります。

現代劇に近い明快なドラマですので、皆様には気楽に見て頂きたいと思います。シテはずっと舞っていますので、ある意味役者の芸をそのまま観て頂ける曲です。

能「熊野」について

■「熊野」という曲についてお聞かせください

-能の中でも重要な曲、長大な作品です。

前シテ、後シテに分かれていなくてこれだけの長丁場というのは、劇構造が大きいわけです。

かつて「熊野 松風 米の飯」と言われたくらい、大変よく出来た劇作ですから、ある意味で誰が演じても良い舞台になるということがありますが、傑作が故に役者が曲に負けるということがあると思います。

重い曲ですので、あまり若いときではなかなか難しいかもしれません。それなりの年齢になってから勤める大事な曲ですね。

■これまでにシテを勤められたことはおありですか

-ツレや地謡は何度も勤めていますが、シテは初めてです。人気曲で、会に出る頻度も高い曲ですので、色々な先輩方の熊野をたくさん観てきました。

■熊野という女性の印象をお聞かせください

-病床の母親を慮る健気な娘である一方、見落としがちであるのが、熊野は遊女のプロであるという点です。男性をもてなす、楽しませるという点において手練手管を身に付けているわけです。その点もきちんと描かなくてはならない。無理やり花見に連れ出されるけれども、決して嫌な顔は見せずに、きちんと仕事として勤めるわけです。

物語のながれ

■物語のながれについて教えてください

-最初に平宗盛(ワキ)が登場し、寵愛する熊野が母親の見舞いの為、度々暇を申し出ているが花見の共をさせる為に留め置いてある旨を説明します。そこへ故郷から侍女の朝顔(ツレ)が母親の手紙を持って登場します。母親の手紙は誠に悲痛な文面で、文ノ段と別名が付くほどの名文、名曲です。これを宗盛にも聞かせ暇を申し出ますが、宗盛は許さず逆に花見の宴で心を慰めよと、熊野を連れ花見車に乗って桜満開の清水寺を目指し出掛けます。

■花見車で清水へ向かう場面は見どころですね

-舞台上に花見車の作り物が出され、これには熊野だけが乗り、反対側に宗盛がちょうど左右対称になるように立ちます。実際には宗盛も同車して酒を酌ませている訳です。

「四条、五条の橋の上」から始まり、清水寺に着くまで、京の名所が描かれていきます。寺々の様子、情景、人々の様子などが地謡によって描写される大事な場面です。この時の熊野は全く動きません。

外には美しい景色と都の人々の艶やかな装い、そのとても明るい情景に対し、車の中の熊野の気持ちは暗く沈んでいる。その対比が重要です。

■華やかな場面で、熊野の切ない気持ちが際立ちますね

-母親のことが終始頭から離れない熊野は清水寺観音に母親の快癒を念誦します。しかし既に花見の宴が始まり、宗盛からのお召しが掛かります。沈痛な面持ちながらそれを隠し、一生懸命に立ち居振る舞います。このような場面で暗い心情ばかりをクローズアップすると片手落ちになると考えます。

「あら面白と咲いたる花や候。今を盛りと見えて候に。何とて御當座などをも遊ばされ候ハぬぞ。」

(なぜ歌など詠んでお楽しみにならないのですか)と言う。これが熊野のプロの遊女たる姿です。健気に気丈に振舞う姿があって、熊野の母を思う悲しい気持ちが際立ち、また逆に華やかな情景や絢爛な都の景色も引き立つのです。

■最終的に熊野は故郷へ帰る許しを取り付けます

-宗盛の命で舞っていると俄かに村雨となり桜が散る。万感の心情を短尺にしたため(短尺ノ段)、それを宗盛に渡します。

「いかにせん 都の春も惜しけれど 馴れし東の 花や散るらん」(都の花“宗盛”も惜しいけれど故郷の大事な花“母”が散るかと心配である)

この歌で宗盛はノックアウトされます。何度暇を願っても聞き入れてもらえず、懸命に宗盛に尽くし側で仕えてきた熊野の勝利です。深読みするならば、熊野の作戦勝ちですね。故郷へ帰るために宗盛の心を動かすために(許しを引き出すために)一生懸命向き合ったのですね。さらに、熊野の歌を詠んで熊野の気持ちを理解する、宗盛の風流人たる面も見逃せません。

■クライマックスは最後に和歌を詠むところでしょうか

-ピークはその部分ですが、文ノ段から始まる一曲の綿密な積み重ねがないとクライマックスも活きて来ません。

また、「熊野」の特色として、イロエ掛かり中ノ舞(熊野と松風のみ)と短冊ノ段があります。

囃子方との気持ちの通じ合わせを、“アシライ(会釈)”と言いますが、寸法やリズム、旋律に決まりが無く、互いの気持ちや息遣いの交換でもって作り上げていく手法となります。囃子方との見計らいで作り上げるのですが、自由という意味ではなく、決まりが無いからこそ、互いの型や手組を理解していないと纏まりがなくなりてんでばらばらになってしまいます。全く別の所からスタートして、いつの間にか合流して最終的に同時にゴールするのです。

熊野という女性を演じることについて

■熊野という女性、どのように演じられますか

-色気があって綺麗でないといけませんね。宗盛を虜にするような女性ですから。

しかし遊女である事を前面に出すのではなく、孝養深い娘の純粋さを併せ持つ心の清らかな美しい女性を描かなければと思っています。

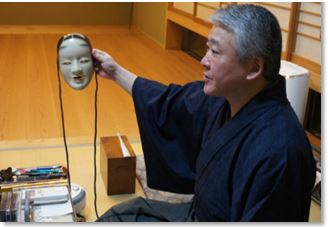

■面をしている状態で、熊野の細かな機微を表すにはどうされるのですか

-能面の力は大きいのです。良いオモテは大変な表現力を持っています。しかし使いこなす技術が無いといけません。オモテ使いと言いますが、舞や謡を含めそれが芸だと思います。いずれにしましても能は謡です。謡が悪ければ全て悪いのです。若い時には出来ないというのはそうした点でしょう。

いうならば、骨法がしっかりした上での肉付けだと思います。きちんと骨組みのしっかりした上に肉を付けていかないといけません。最初から柔らかく謡おうとか色っぽく舞おうとか、肉を付けたり色を付けてもだめです。骨法を正しくして自ずと色気を出すのです。表面的な演技法で出すなんて事は出来ません。

■技術に裏打ちされた能の奥深さを感じます

-どんなお能でもそうですが、役者がこの能に対してどういうイメージをもっているか、どういうイメージを与えたいと思っているか、どういう舞台を描出したいと思っているか、観客にどういう世界を見せたいと思っているか、ということが重要です。

能は芝居ではない、演劇的に考えてはいけないという方もいらっしゃいますが、演劇的解釈をした上で能の技術を使うという事が、強みになると考えています。

また能は舞台装置を使わない替わりに大胆な転換や配置を行いますね。

たとえば、花見車の場面。花見車に熊野が乗っている。舞台上左右対称のところに宗盛が立っている。これは先程申し上げたように、熊野と宗盛は同乗している事を表します。相当近い距離、宗盛は熊野の肩を抱いているかも知れません。また、それぞれの後ろに侍女の朝顔と太刀持ちが立っている、舞台に四人がシンメトリーな状態で立っている。大胆かつ前衛的な役者配置です。そして、車の外は桜満開のもと、たいそう美しく着飾った都の人々が歩いている。(観客から見て)明るい色彩の中にポツンと熊野の黒い心が一点あるのです。周りの情景が明るくなればなるほど、熊野の悲しい暗い気持ちが際立つ。明るい色のキャンバスに一点だけ暗い色を落とすのです。全面暗くするよりも暗澹たる思いが際立つ訳です。暗い気持ちを表すのに、明るい映像の中にただ一点だけ黒い点を置く、その演出方法、それがお能の凄さです。

■役を演じ分けることについて

-春に「景清」を演じられました 今回も同じく老人ではありますが、雰囲気がだいぶ異なりますね 演じ分けることについてお聞かせください

我々能楽師は、どの能面をかけるかで表現を切り替えます その様に稽古を積んで来ています

年齢や品格が能面によって変わるのですね 景清は実在の勇猛な武将で、しかも盲目ですが、飛雲の前シテは杣人ですね 三光尉という身分の低い老人を表す能面をかけます しかし本体は鬼です 山伏達を騙して夜には殺そうとします

■「飛雲」について

-「飛雲」ですが、正直あまり番組でお見かけしません どのようなお能なのでしょうか

大変短い切能です

その昔五番立ての公演の長い一日、神能から始まって最後にスカッと鬼を退治してめでたく終わるには打って付けの能です

作者不詳で古作と思われます 能が洗練される前の大らかさを感じます

とは言いましても、前シテは薪を下ろして一休みする際、その姿を『古今和歌集』の「仮名序」で大伴黒主が評された「たきぎ負へる山人やまびとの、花のかげに休めるがごとし」の序文を用いますし、ワキは在原業平の「ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは」の歌を引いてそれに応じます

そこに紅葉の名所談義が広がるといったところは、非常に能らしい風雅さを奏でています

-後場では、鬼神(後シテ)と山伏(ワキ)との戦いがありますね ここが見せ場でしょうか

他流は相当に荒々しい場面が繰り広げられるらしいのですが、宝生流は昔から鬼能といえども内面的な表現を大事にするため、シテとワキの戦闘場面の動きを簡略化して短縮したと見えます

スペクタルの要素は減っていますが、しかしながら黒塚や葵上、道成寺と同じイノリの舞が入り、切能らしい激しさはあります

御指摘の通りあまり上演されることはありません 能本として上等では無い、こうした曲も演能しませんと作劇が不明になってしまいます しいては曲自体が絶えてしまいますので、こうして時折上演して伝えていかなければなりません

観客の皆さんには、気楽に観て頂ける鬼能だと思います 小品ではありますが、それを如何に面白くお見せできるかと思って挑みます

■「山姥」について

-「景清」に続いて大曲を勤められますね

景清とは全くタイプの違う、しかし「山姥」も傑作、人気曲ですね。上演頻度が高いのでツレ、地謡は幾度も勤めていますし、舞囃子や仕舞でもよく舞います。しかしながら山姥の能一番舞うというのは生中な事では出来ません。相当に考えて稽古を積まねばなりません。大曲、難曲です。

-「山姥」について教えてください

難解高等な、仏教的哲学的教義にあふれている曲です。多くの哲学者や文学者が学問的研究として「山姥」を論文に著わしているそうです。

クセの詞章は大変に名文で哲学的思想に満ちています。佐成先生は「煩悩即菩提の絶対観」「柳は緑、花は紅の差別感」「衆生輪廻の苦」と主題を述べられていますが、あまりに優れた中世文学であるので一休禅師作の一説もあります。

山姥の山巡りを曲舞に謡うツレ(百萬山姥という都の遊女)一行が善光寺参りの途次、山中でシテに偶然出会う展開ですが、太陽を隠し暗闇にしたのもシテならば、この山へ呼び出したのもシテなのです。霊力を持った存在ですから。自分を題材にして名を馳せたツレ、今でいえば人気アイドルといったところでしょうか、彼女に真の山姥の姿を教える。伝授するのです。

-物語の展開やトーンについてお聞かせください

全体的にかなり不気味な世界観ですね。山はそれでなくても恐ろしいものですよね。日が暮れて月明かりしかない状態になりますと益々恐ろしく感じます。

まして、上路(あげろ)越えという剣難な道を行こうというのです。深山深谷ですね。

ツレの一行が上路越えにかかったときは昼間なのですが、俄かに暗闇となります。これが山姥の力なのです。日が暮れたのではなく、自分(山姥)が暮らせたというのです。道を究め名も高めたツレに対して、曲舞を謡って我が妄執を晴らせと訴えます。恐ろしさのあまり謡おうとするツレに、真の山姥の姿を見せるから月夜になるまで待てと云い捨てて消えます。不思議なことにシテが姿を隠すと再び昼間となります。山姥との約束通り夜になるのを待つと、月光に照らされて山姥が恐ろしい姿で現れます。「髪にハ荊棘(おどろ)の雪を戴き」宝生流は必ず白頭です。「眼(まなこ)の光は星の如し」「偖面(おもて)の色ハ」「さ丹(に)ぬりの(※)」「軒の瓦の鬼の形」という姿です。

※丹塗り(にぬり)・・・丹や朱で赤く塗ること

食い殺されてしまうのではないかと恐怖におののくツレが謡うのに合わせ、山姥が曲舞を舞います。山姥は孤独な存在です。その深い孤独感を慰めて欲しい。果てしのない山廻りをずっと続けている輪廻から逃れたい。それをツレに知らしめて又山から谷へと巡り行方も知れず姿を消します。

■見どころはすべて

-見どころはどの部分でしょうか

全編といって良いでしょう。

まずは前シテの登場が特別な雰囲気が出なければなりません。山のどこからともなく呼びかけてくる声、その不気味さ。

後シテの登場の謡も難しい。

月明りのみの深山幽谷が現れなければなりません。次第、クリ、サシ、クセ。シテ謡いも地謡も特別な難しさがあります。

囃子についても、後シテの登場の際、「山姥」の場合は“頭(かしら)越し一セイ”(越すとは段を越すと言って、リズムとか長さのこと)という山姥に相応しい特別な“一セイ”となり、その囃子に乗って鹿背杖(T字の杖、撞木杖とも) という特別な杖を持って登場し謡います。

「あら物凄の。深谷やな(後略)」、渺茫たる山の世界が作られなければなりません。

そしてクセです。二段グセですね。長大な地謡も舞も高難度です。「山姥」「花筐」「哥占」のクセを三クセと言って、特に難しい代表三曲と言われています。その後に太鼓入りカケリの立ち回りとなり、再び鹿背杖を持って舞います。杖は古事記や日本書紀にもその霊力の事が記されている通り、これを持っている事は神格化、というより山姥の場合は霊格化と言ったら良いでしょうか、特異な存在が際立つ姿となります。この杖を使った立ち回りも特別な舞です。

こうして山姥の苦しみ、人間の苦しみを説き、都に帰って伝えてくれと言い残し、名残を惜しみながら山に消えます。

■山姥の正体をつかむ

-どういった思いで臨まれるのですか

“山姥”の正体は一体何であるのか、これが難しいのですね。役者によってもそれぞれ解釈が違います。

間狂言は山姥を何者であるか問われて、どんぐりが山姥になるとか、鰐口が山姥になるとか木戸が山姥になる(キドとキジョの洒落)等、民話の様な事を語ります。山に暮らしている人間に近しい存在なのかも知れないし、一方で超自然的な存在かも知れない・・・。

父(金井章師)は、「山姥」を舞う時に、山姥とは「山そのもの」と言っていました。鬼や妖怪ではなく、自然そのものという意味ですね。

近藤乾之助先生は、人間に寄り添っている、後ろにふっと居る、そういう存在だと仰ってました。クセの詞章に山姥は重荷に肩を貸したり、機織りを手伝ったりとあります。しかし人間の目に触れることはない。そこに山姥の孤独があります。

確かに霊力を持った大きな存在だとは思います。超自然的な存在です。しかし山姥には悲しみがあります。人間に寄り添っていたいという願いがあります。共にいるような感じではないのかと思います。キリの四季の風景を愛でて山巡りする様は、その姿とは裏腹に優雅さすら感じます。

謡、舞の量も多く長丁場の大変な曲ですから、稽古を積んでいく上で分かってくる事、気が付く事があると思います。しっかりと準備して臨みます。

■見どころ(聞きどころ)について

-まずは見どころを聞かせて下さい

場面転換や舞などの動きはほとんど無く、景清の隠棲する藁屋を中心に謡だけで進んで行きます。そのシテと地の謡が非常に技巧に富んでいますので、そういう意味では全編が聴きどころです。生まれてすぐ別れた娘(人丸)との邂逅があります。娘はまだ見ぬ父を求めて遥々訪ねて来たのです。娘の望みで八島の合戦を語るのですが、回向を頼んですぐに娘を帰します。出会いイコール別れなんですね。

その八島の合戦の名場面、錏曳(しころひき)をシテと地謡が語っていきます。三保の谷四郎(源治方)の首の力と景清の腕の力が互角で、錏が切れ離れて振り返り、お互いのあまりの強さに感じ入って笑って引き分けたという豪快な話が語られます。この間シテは全くと言っていいほど動きません。地謡の表現力とシテの胆力の見せ場です。

-具体的に、地謡の聞かせどころはどの部分ですか

景清は悪七兵衛景清という名を捨てたわけですね。捨てて日向の勾当として生きています。最初景清は娘の問いに名乗らず知らぬふりをします。娘に頼まれたワキ(里人)が、大声で「景清」と名を呼びます。景清は「かしましかしまし さなきだに。故郷の者とて尋ねしを。此仕儀なれば身を恥ぢて。名のらで歸す悲しさ。」と激高します。それを受けた地謡の「日向とハ日に向かふ、向ひたる名をば呼び給ハで力なく捨てし梓弓。~」が最初の聞かせどころです。

そして錏曳(しころひき)の場面「景清これを見て。」から最後までですが、景清が夕日を受けて閃き輝く刀を抜き持ち敵陣に切り込む姿、ついに三保の谷と組み合い、満身の力で戦った後、「腕の強きと言ひければ。」と三保の谷が景清の腕力に感嘆する様、対して「頸の骨こそ強けれと」と景清は三保の谷の首の骨の強さを称えて、「笑つて。左右へのきにける。」と引き分けにして、互いに陣へ引きます。実際の当事者が語るのですから説得力があります。滅ぼされた平家の人々の恨みや悲しみを、すべて背負って生き残っているわけですからね。

■能「景清」について

-「景清」は若いときには付かないお役と伺いましたが

お能にも階級があります。平物(ひらもの)や初伝といった若い役者が演じられる曲目がある一方で、「景清」は奥伝にあたります。奥伝(※)は別会でしか上演しません。宝生流では還暦を過ぎないと許されない曲です。奥が深く、技術的にも色々なことが要求される曲ですね。

景清が盲目ということもありますが、動きはほとんどありません。謡が主体となります。とにかく謡の技術というか芸力がないと表現できる曲ではないのです。私の年齢(58歳)でやらせて頂くのは大変有難いことです。

-年齢の高い役者の方が演じられるのは理由がありますか

景清は老武者、いわゆる老敗残兵ですね。平家が滅亡して、日向の勾当(盲人で検校の次の位)とはいえ、人から施しを受けて生きている無残で哀れな状態です。しかし、「大仏供養」で描かれている景清は、平家復活のために単身頼朝の暗殺を企てる烈々たる闘志を持っている人です。そうした、気概、心中にたぎる強さは、老いて乞食同然となり世を忍んで朽ちていくのを待っている今の景清にもないといけない。しかしそれは表には見せない。自分は既に死人と同じである。ですから今や唯一の身内であろう娘にも、自分と関わらずに生きよと帰してしまう。シテの謡に「御身は花の姿にて~」とあります。盲目ですから娘の姿形は分かりませんが、さぞ美しいのだろうな、華やかな事であろうなと感慨深くつぶやくのです。そうした人物像を描くことは若い時は難しいですね。技術の巧拙だけじゃなくて役者自身の人間が成熟することが芸につながって、それで出来るようになるのではないかと思います。

■培われた芸の力

-役者自身の成熟で見せる、しかも動きが少ない中で老残兵の雰囲気を出すというのは、どのように演じられるのでしょうか

それが芸の力でしょうね。 「景清」の謡の稽古は二十歳くらいで受けています。勿論その時に(芸としては)出来上がってはいません。そこから自分で(その謡を)年齢と共に発酵させてきたわけです。

節通りに謡うことはプロですから誰でもできます。ですが、それが本当に「景清」の謡になるかどうかは別問題です。鍛錬を重ねた芸の力と、人間の成熟度から生まれる表現力や説得力が加わってよい能が生まれるのだと思います。

-これまで発酵させてきた芸を拝見できるのですね

そうなると良いですね。 過去にシテツレである人丸と従者は、松本惠雄先生、父、近藤乾之助先生、田崎隆三先生といった諸先輩がシテを舞われる時に何遍も勤めています。地謡も幾度も謡っています。そうして先輩方の景清像を間近で見たり聞いたりしてきました。

先輩方の演じ方や解釈の違いを見て、自分が舞う時はどうするか、どういう景清を作るかということは、役者は無意識の内にやっているものです。そういう意味では培ってきたというか、膨らませてきたと言えるかも知れません。

■謡について

-この老残兵の悲哀を表現する謡を、どの様に稽古をされるのですか

謡い込み、舌頭千遍ですね。 近藤乾三先生から受けた稽古(二十歳の時)が一番の頼りです。先生の稽古は厳しかった。特に松門節※はしぼられました。(※シテの最初の謡。落魄の境涯を嘆くが、節回しが難解な特別な一節) 稽古の後、何歳になったかと訊ねられ、二十歳ですと答えたら「俺が十(とお)の時にはお前くらいのことは出来たよ。」と言われたことをよく憶えています。

松門節ですが、藁屋に引き廻し(作り物の内部を隠すための布。中の人物がまだ登場していない事を示す。)が掛かっている状態で謡い出すのですが、ここが大事です。最初で試されるといいますか、この出だしの一声で一曲の格(位)が決まってしまいます。

-名だたる先輩方の「景清」のツレをされたことは大変な財産だと思いますが、プロ同士でも舞台を見てワクワクするようなことはありますか

松本惠雄先生の松門節を聞いた際は、身震いしました。

同じ舞台に立っている幸せ、素晴らしい能に出会えた幸せを感じると同時に、そういう舞台を体験することで自分の芸も磨かれていくんですね。

-章先生が「景清」を舞納めとして予定されていたが叶わなかった。その曲を今演じることについての感慨はありますか

(注: 金井章師は、平成15年3月の別会能で「景清」を舞い納めとして演能予定だったがその20日前に急逝。代役は近藤乾之助師が勤められた。)

感慨というか、私と賢郎が従者と人丸を勤める予定だったので、もし舞えていましたら親子三代の舞台となり、父も本望でしたでしょうし、納得して舞台を去ることが出来ただろうと思います。

そのずっと以前にも父は「景清」を演じていまして、その際に私は人丸をやっているのですが、その時のこともとてもよく憶えています。地頭は松本惠雄先生でした。従者は三川淳雄先生で、三川先生は今回の景清では地頭をして頂きます。

※奥伝

「隅田川」、「綾鼓」、「大原御幸」、「木賊」、「卒塔婆小町」、「鸚鵡小町」、「砧」、「求塚」、「定家」など11曲あり、その上にさらに三老女(「檜垣」、「姥捨」、「関寺小町」)がある

こちらのインタビューに併せて

あらすじと鑑賞の手引き(見どころ)もお読みください → クリック

能「咸陽宮」について

■「咸陽宮」、大宮殿を舞台とした非常に壮大な物語という印象です

この能はシテは活躍しません 逆に荊軻と秦舞陽の暗殺者としての苦悩と始皇帝暗殺失敗の顛末がワキとワキツレの活躍によって描かれます

ですが、シテは皇帝の威厳を見せなければなりませんし、冒頭橋掛かりからの登場で、囃子方の来序の演奏にのって大宮殿の荘厳さを足運びで表わします

三千人の妃と臣下団を引き連れて、阿房宮までの大行列です

実際は女ツレ3人と大臣の3人ですが大事なオープニングです

玉座についてやっと謡が始まるのですが、始皇帝と大臣達が咸陽宮の荘大さを更に謡上げます

ですから、ある程度の年齢になって演じる曲ですね

謡の力も必要ですし、風貌も大事です

若い方にはちょっと無理と言いますか、私でも貫録が足りないのでは(笑)、と思ったり

■見どころというとどういったところでしょうか

始皇帝暗殺の為には宮殿に入り込まねばなりません

そのために荊軻と秦舞陽は、燕国の地図と樊於期の首を持参します

それらを手に入れる苦労は能では割愛されますが、あまりに壮麗な宮殿の様子に対する二人の人物描写も面白いところです

作戦が成功し、皇帝を左右から捕らえ剣を皇帝の胸に突き付けます。絶体絶命の皇帝は最後の望みに寵姫花陽夫人(シテツレ)の琴の演奏を望みます。これが脱出の秘策かどうか、私は皇帝の策と思いますよ

ここで花陽夫人が奏でる琴の秘曲を地謡が描出します

琴の段と呼ばれる優麗な詞章で美麗な旋律の聞かせ所です

この秘曲に陶然となった暗殺者の隙をついて脱出に成功した皇帝が、逆に荊軻と秦舞陽をずたずたに八つ裂きにする急展開、コンパクトですがスペクタルな能です

短い能ですから、ある意味、最初から最後まで見どころです

五雲会について、そして五雲会の思い出

■今回で五雲会でシテを勤められるのは最後だと伺いました

五雲会のことや思い出をお聞きします

今でこそ五雲会は宝生会の主催になりましたが、(パンフレットにも)「若手能楽師の勉強会として始まった 現在も若手を中心とした演能会」と銘打ってある通り、元々は私の父達が同世代の仲間と共に昭和21年に先輩方にお願いして立ち上げた会なんですね

それまでの宝生会というのは、月一回の月例公演に、お家元(十七世)、野口兼資先生、松本長先生、近藤乾三先生、こういったトップの先生方だけが毎月シテを舞われ、髙橋進先生、田中幾之助先生達でさえ、シテを舞う回数は限られていた状況でした

復員してきた父達は舞台から遠ざかっていた鬱屈もあり、シテを舞う場を持ちたいと五雲会を立ち上げ、切符の手配から番組の作成、三役の交渉、会計のやりくりからすべて自分たちでやって会を運営していました。それが今に続く五雲会の起こりです

この楽師主催の体制は私が五雲会でシテを舞う様になっても続いていました

■若手の勉強、発表の場ということでしょうか

若いうちは自分がシテを舞う時でも楽屋働きをしなければなりません。

「作り物」を作り、自分の装束を用意して、舞って戻ってきたら自分で装束をしまいます

また、自分がシテを舞うことも大事なことですが、地謡の前列に座るという事が、当時一番の勉強でした

背中で先輩方の謡を聞いて、「位取り」、「間」、「囃子との連携」等を覚えます。

またシテやツレの「型」、「舞台の立ち位置」、「心情」、そういったことを地謡に出ることで勉強しました

ですから、五雲会というのは本格の能公演でありつつ、若い人たちにとっての大変な研鑽の場でもあるわけです

今でこそ(私も)五雲会や宝生会で地頭をやるようにもなりましたが、これらの蓄積があってこそだと感じています

■お若かった当時のことで印象深かったことをお聞かせください

楽屋の雰囲気が今とは違いましたね。

近藤乾三先生をはじめとするお歴々が楽屋に勢揃いして、姿勢よく厳しい表情で座っていらっしゃる

胡坐をかく人は一人もいませんし、雑談もありません

楽屋の隅から隅までピーンと緊張が張りつめていた、宝生会の楽屋というのは特別な雰囲気だったんです

三役の方々も(当時のことを)皆そのように仰います

楽屋で謡本を見るなどということは言語道断で、「楽屋へ来る前に全部頭に入れてこい」と言われていました

■その楽屋の雰囲気が五雲会の公演の時もあったのですか?

五雲会でも申し合わせの時から、近藤乾三先生、髙橋進先生、田中幾之助先生がワキ正面の一番後ろに座って御覧になっています。そして終わった後すぐに叱責や指導があります

塩梅が悪ければ「もういっぺんやり直し」と言って、三役の方へも注文を出します。

(先生方は)一つの能を作るために、出演者全員がきちんと出来ているかどうかを見て下さっていたのですね

先生方は本公演の時も見て下さいますから、舞台へ立つときは正面に観客の方もいらっしゃいますが、我々には横の目(ワキ正面の一番後ろの先生方)が最も怖かったのです

■五雲会で初めてシテを舞われた時のことをお聞かせください

19歳の時、私の初シテは「禅師曽我」、場所は梅若能楽学院で舞いました

その当時(昭和53年)、前の宝生能楽堂(空襲で焼失し、昭和25年再建)を建て直すことになり、昭和52年から新築のための解体工事が始まっていました

(現在の能楽堂は昭和54年に完成)

建て直しの間、梅若能楽学院で定例能をやっていたんですね

宝生能楽堂が出来るまで梅若さんでシテを2番舞っています

■苦労された曲はありますか

まだ能を三、四番しか舞っていない21か22の頃ですが、「是界」という曲を頂いた際に、「まだ無理ではないか」と私よりも父(金井章師)が焦っていました

力がまだ足りないわけですね

中国の天狗の首領、大天狗の役ですから、謡の力も型の力も何もかもすべて足りないんです

稽古しかないですよね

乾三先生にも家元にも父にもさんざん怒られながら、必死でやりました

考えるというより、ただがむしゃらに、とにかく稽古を受けたとおりやるしかない、と勤めました

大変良い勉強になりましたが、相当に苦労しました

後見に座っている父の形相を未だに忘れません。心配だったのでしょうが、鬼のような顔なのです

とんでもない間違いをしでかしてしまったのではないかと、不安になりましたが

今、息子の舞台を見るとき私も同じ形相らしいです

今回で五雲会でのシテは最後とし、若手にその場を譲られます

どうぞお見逃しなく

今後の宝生会、別会でのさらなる活躍に期待が高まります

益々目が離せません!!

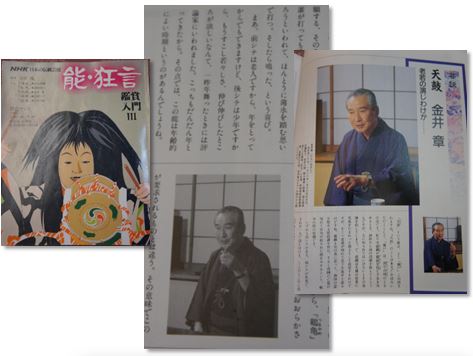

【本をご紹介します】

※金井雄資師のことが書かれている箇所の抜粋※

<<略>>

次のカウンセリングでは、千賀さんは報告から始めた。職場に復帰したという。何回かのカウンセリングを経て、千賀さんの気持ちは徐々に変わっていった。薬のコントロールもできるようになり、痛みから解放される時間が増えた。

「実は、がんになる前は気づかなかったことに気づき始めたのです。がんになる前は、ばかばかしい話ですが、死なないつもり、で生きていました。死なないつもりだと、時はあっという間に流れていきました。通勤時に電車に乗るときはね、音楽を聴いていたんですよ。ヘッドフォンで。でも、今はもったいなくて」

駅への道すがら、樹々を抜ける風の音、通学する小学生の声、雑踏の音さえも愛おしく感じられるようになったという。季節のうつろいにあわせて樹々の色はもちろん、風の色が違うことにも気づくようになっていた。

<<略>>

そう心底千賀さんが思えるようになったのは、親友である能楽師、金井雄資さんの存在も大きかった。金井さんは父から能楽という技芸を継ぎ、息子を能楽師にすべく育てている。心から心に、身体から身体に技芸を伝えている。千賀さんは学生時代からその親友を見続けていた。彼の父上の舞台、彼自身の舞台、そして、彼の息子の舞台を見ることができた。能舞台の上では「命」が、父上の、彼の、息子の中で脈々と生き続けていた。その「命」の姿を見ていたのだった。さらに金井さんは、能楽という伝統芸術は、この国の生きとし生けるもの、あらゆる命の「生命讃歌」であることを教えてくれた。

<<略>>

ご興味がありましたら、書店でネットで手にしていただけましたら幸甚です。

■前シテ部分について

-素人の感想ですが、前シテの部分が能にしては事細かに書かれている印象がありました

ワキは芦屋の名士ですが、『伊勢物語』に傾倒している、謂わば文学青年です。

最初は咎めに現れるシテですが、古歌を引いての問答の末、心を通い合わせると云いましょうか、都の美しい景色を共に楽しみ語り合います。

歌と文学を通して男同士が理解し合う様子が描かれるので、そういう印象になるのかもしれませんね。

-出方が独特なんですね

ちょっと意地悪な感じですよね。知らぬ素振りで登場します。

風も無いのに枝が折られた。鶯か、松風か、まさか人か。

や、ここに人がいた。嵐でさえ花を散らすだけなのに、枝ごと折るとは嵐より情けのない人だと。

とは言いましても、本当に意地悪でも頑固な老人でもありません。このワキだからこそ現れたのですし、ワキの霊夢にしても、ここへ呼ぶためにシテが起こしたのやも知れません。

やはり二人の関係が伊勢物語を通しての、作者と熱烈な読者といった何か通じている様な感じが伝わらなければと思います。

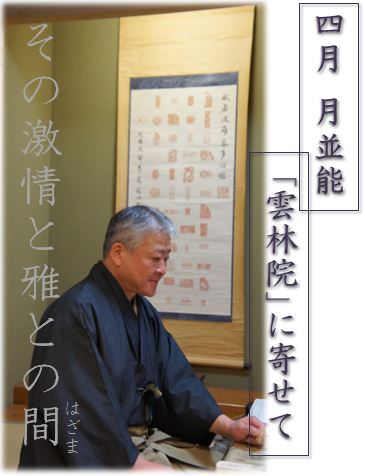

■「雲林院」は鬼の能!?

-「雲林院」の原型があったということですが

古作に既に鬼の能として存在していたようですが、世阿弥自筆本も、前半は変わりありませんが、後半は鬼が女を食い殺してしまうという内容で、業平は登場しません。

高子の兄達が追って来て、妹を荒々しく取り返す芥川の段そのものという事ですね。

その後金春禅竹が「小塩」を書きます。こちらは現行の「雲林院」と同じく優雅、風雅の曲です。

現行の「雲林院」も禅竹が改訂して出来た説もあるようですが、やはり世阿弥が上等な能にするために今の「雲林院」の形に書き変え、それから禅竹が類作を書いたと見るのが良いようです。

ただ実際の業平の激情や行動を考えますと、ただ清らかで上品な貴公子の舞だけでは面白くないですね。

-では、激しさも内に秘めた舞をと意識されて臨まれるのですか?

そうですね。

ただただ眉目秀麗の優男の品のある舞だけでは駄目だと思っています。

業平の屈折した、相当にゆがんだ愛情の表現といったような事が底辺に無くてはと思うんですね。

ただの色好みの話で終わったら面白くないのではないかと。

-舞の型だけでそれを表すのは非常に難しくないでしょうか

そうですね。

型というのは謂わばパターン化されたものですから、それだけでは意味をなさないものです。しかしそこに謡の詞章が加わり、最も重要な役者の技術と解釈が加わって表現力が生まれます。

そういう意味では型通りに舞っていては駄目という事なんですね。もちろん好き勝手に動くという事ではありませんよ。型の意味を考え、心が整って初めてその動きにならなければなりません。業平の激情が潜んでいる舞を考えています。

-その在原業平といえば、随分なプレイボーイですね

『伊勢物語』はエロティックですからね。

能のクセも濃艶です。

二条の后を奪って逃げるという大胆な行動をする人物ですが、やはり歌が素晴らしい。「愛が無ければ生きていけない」という所はありますが、純粋です。

後世とは道徳観念が全く異なる時代とはいえ、あまりに奔放ですけどね。

-業平の人としての魅力が感じられますね

『伊勢物語』を日本人がいかに愛してきたかが分かりますし、業平の朦朧体の歌の偉大さを感じます。能の中に業平の歌がどれだけ詠み込まれている事か。「杜若」、「井筒」は勿論ですが「隅田川」の都鳥もそうですね。歌から一曲の発想を得るなんて事も能作者はするのです。

「小塩」も舞いましたが、やはり業平の恋をストレートに表している「雲林院」=(イコール)業平ですね。

■みどころ

-お話として十分に魅力的な「雲林院」ですが、あえて見どころと言いますとどんなところでしょうか

やはりクセはとても素晴らしい詞章ですね。

『伊勢物語』の芥川のくだり、非常に濃厚な文章を謡っていますが、その濃艶な部分を優雅な上品な舞で隠しているわけですね。

だからと言ってエロティックな部分が出ないと逆に面白くないとも言えます。

そこから序ノ舞、キリへとつながっていくという、やはり貴公子の舞なんですよ。

王朝の優雅さが当然出なくてはいけない。

しかしその底辺にあるのは業平のとてつもない激情です。そこには『伊勢物語』の秘事を暴くという快感があるんですね。

舞台の上で、能役者が暴きたいんですよ(笑)。

-舞で注力されている点とはどんなところでしょうか

男で序ノ舞を舞うのは業平だけでしょう。遊行柳、西行桜は草木の精ですから別物ですね。

これは鬘物と同じだと思いますよ。一瞬たりとも形が崩れないようにしないといけません。気が抜けませんね。

世阿弥の「せぬ隙(ひま)」という言葉があります。

要するに、何もしていない、何も謡ってない、何も動いていない状態の時にどれだけ充実していられるか、ということですね。動いている時より更に力を内に張り詰めて、存在しているのです。

勿論それを感じさせずにですけどね。

能は全てそうですが、静かな曲では特にこれが大事になります。

■ロングインタビュー如何でしたか?

皆さんの眼で、金井雄資師の在原業平をぜひお確かめ下さい。

能楽堂でお待ちしています■

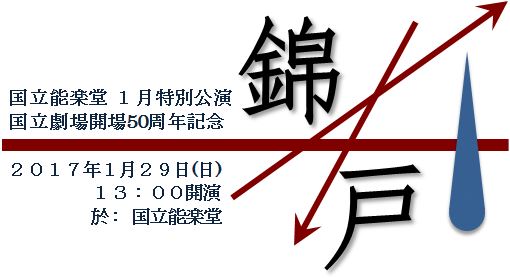

2014年4月につづき、2017年1月29日(日)国立能楽堂に於いて「錦戸」のシテを勤めます。

前回出演時のインタビューを再掲すると共に、今回のシテ出演に向けた談話を掲載致しました。

観劇のご参考になさって下さい。

あらすじと見どころは→ コチラ

【錦戸に寄せて 2017年1月時 談話】

(2014年にシテ出演した際は)手探りでやったのですが、後から考えますと、長男(錦戸太郎)との会話劇は強くやりすぎたかもと思いました。

当時は、(演じる泉三郎が)三男坊であり、若者の意地の様なものを考えてその様にやったのですが、兄弟が決裂するところで強すぎたかなと感じました。

妻が自害し、死骸に駆け寄る場面は、(自分で)納得してない印象があります。解釈し直して挑みたいです。

何十年に一度出るかどうかの曲、短い期間に二度シテを勤めることになるとは思いませんでした。

後半の斬組ミ(きりくみ)、腹十文字に掻き切る場面ですが、体力的に段々と難しくなってきます。

だからと言って宙返りしないという方法もありますが、まだそこには逃げ込まずに...、と思っています。

【2014年4月15日 企画公演「時の花」~春~ シテ出演時インタビュー】

主君のために我が子を殺す(「満仲」)とか、「錦戸」の様に妻に自害を

させるというのは、現代ではなかなか理解しがたい題材の曲です。

昔は忠義を尽くす家臣は褒めそやされたので好まれたのだろうと思います。

義経をかくまっていた父の藤原秀衡亡き後、長男(錦戸太郎)、次男(藤原泰衡)は

頼朝方に付いたのですが、三男(泉三郎)は父の遺言のためと義経を守ります。

泉三郎には、(兄たちに対して)親の遺言や義経を裏切るのか、という憤懣があります。

そこには、もし自分も(義経を)裏切れば、「武門の汚れ」になる、藤原家は恥辱に

落ちてしまう、ならば自分が守らねば、という意地の様なものがあったのだと

思います。

能は、錦戸太郎が泉三郎を(自分方へ来る様)誘いに来るところから始まります。

義経を討とうとすれば「順義」に背く一方、兄の言うことを聞かぬのもまた

「順義」に背きます。

結果、泉三郎は親の遺言を重んじて義経を守ることを選び、兄弟がその場で

敵味方になります。

兄たちが泉三郎を討つべく屋敷へ向かっていると母親が手紙を寄越すのですが、

「一足も引けない」と泉三郎自身は動かず、妻を逃そうとしますが、

その妻が夫の負担になりたくないと自害します。

舞台では泉三郎が自分の短刀を渡して自害させ、妻は後ずさりして、

そこに幕がかぶせられます。

その後、泉三郎は妻の死に泣くのですが、これら妻とのやりとりは全て橋掛かりで

おこなわれます。

夫婦間の細やかな愛情が通い合う場面です。

一方、後半は五人と戦う、戦闘シーンです。

短いですがスピーディーに素早く、しかし技にキレがないといけません。

その戦闘の型ですが、実は自分たちで創作しています。

また、この後場では、他のお能にはない動きが多くあります。

十文字に腹を掻ききり、自害して飛び降りる(転がる)などです。

スペクタクルでないと魅力が半減してしまいますね。

数十年に一回出るかどうかの曲ですので、演じるのは勿論初めてですが、

30年前に近藤乾之助先生が演じられたときのことをよく覚えています。

妻に自害を勧めるなど理解できない話ですが、改めて読んでみると、

親の願い、子の思い、兄弟の葛藤、夫婦の愛、沢山の人間ドラマが

介在していることが分かります。

特に、前半の兄とのやりとりはよく台詞を読み込むと面白いです。

(自分方へ)引き込もうとする兄、兄に従わないことと親の遺言とに

板挟みになる弟。

その弟が言葉を巧んで断っているのを見抜く兄、一家の恥辱になると

対抗する弟。

役者の力が拮抗してないと会話劇として成り立ちません。

そして、この台詞劇的な緊迫感こそが、後の戦闘へのきっかけとなるわけ

ですから重要です。

若い三男坊ですので、若々しく演じたいです。

人間ドラマに溢れた能に、どうぞご期待下さい。

※錦戸の「あらすじと見どころ」を併せてお読み頂きますと、

より「舞台に寄せて」をお楽しみ頂けます → クリック

■能「天鼓」について

-まずは、能「天鼓」についてお聞かせください

特徴的なのは羯鼓臺(かっこだい)という鼓を備えた台が、一番最初にまず舞台の前面に置かれます。

この台は最後まで同じ場所にあります。

前半は皇帝の絢爛壮大な宮殿の中、後半は天鼓が殺されて沈められた呂水のほとり、という二つの場面が、羯鼓臺を移動させることなく変わります。

前シテの天鼓の父である老人というのは、(参内せよと言われて)勅命に背いて鼓を献上しなかった息子である天鼓の罪について、自分に対しても罰が与えられのではとの恐怖感から、重い足取りで宮殿へ向かうんですね。

そして、どうしても鳴らない名器である鼓を、父親が打てば鳴るのではと、打つことを迫られます。

誰が打っても鳴らないものを自分が打ったところで鳴るわけがないと思いますし、鳴らなければ鳴らないで罰せられる、殺されるのではないかと考えて、びくびくしている。

その反面、もしこの鼓が鳴ったなら、殺された息子の声が聞こえるのと同じだ、息子の声を聞きたい、だから鳴ってほしいという気持ちもあります。

そういった、まるで綾織の様な複雑な思いをもって、たった一打ちするんです。

たった一度だけ。

それがポーンと響いて、またその音がとても妙なる音色なわけです。

それで帝が父親に数々の褒美、宝を取らせる、しかも自分が命じて殺した天鼓の追善供養もする、となります。

■「藤戸」との趣の違い

-権力の犠牲になって子供が殺されるといったあらすじは、他の曲にもありますね

「藤戸」という名作がありますね。

ですが「藤戸」とこの「天鼓」を比べますと、大きな違いがあります。

「藤戸」は母性の強さが何しろ際立っています。

権力者に訴えていく、相手の短刀を抜いて、もう殺すばかりの勢いでつかみかかっていく。

その母性の強さに対して、この「天鼓」は弱いんですね。諦めている。

父親の弱さ、男の弱さと言いますか、立ち向かっていくんじゃなくて、自分も殺されるんじゃないか、罰を受けるんじゃないかと怖れている。

そこが「藤戸」との大きな差、つまり母性と父性の差が非常に際立っています。

というのも、この二曲は趣が全然違うんですよね。

「藤戸」は、完全な反戦というのをテーマにしたメッセージ性の強い曲であるのに対して、「天鼓」は天人の「音楽」というものが主題なんですね。

恨みとか怒りとかそういったものをクローズアップしない。

-帝に弔って頂いたから、恨みや悲しみが消えたのでしょうか?

いえ、この天鼓の亡霊は、親と死に別れた悲しみだとか自分が殺されたことでの帝への恨みだとかそういうものは一切無いんです。

ただただ楽しく嬉しく鼓を打つんですね。

天鼓自身の、再び鼓を打てる、音楽を奏でられる、ただひたすらその喜びだけを表現しています。

ですから人間の子ではなく、いわゆる天人なんだと言っても良いと思うんですよね。

本当の親子というよりも、天から授かった子供と仮の親として育てた人間の老人という関係だと、私は思いますよ。

天鼓は、母親が鼓が振ってくる夢を見て懐胎して生まれた子で、その後本当に鼓が振ってきて、その子が鼓を打つととても素晴らしい音楽を奏でる。

これはいわゆる天からの授かり子、音楽の申し子みたいな子供だったんですよね。

それが結局悲劇にあって殺されたんですが、亡霊になって現れても鼓を打つことが楽しい、音楽を奏でることが嬉しくてしょうがない、という状態なんですね。

■別人格を生きる

-前シテと後シテが全くの別人格ですが、(中入で)装束を変える時に気持ちを切り替えるのですか?

気持ちを切り替えるというのは、能楽師が非常に得意とすることです。

能の醍醐味でもありますね。

実際装束も効果はありますが、やはり一番は能面をつけるということです。

その人物が憑依するというと言い過ぎかもしれませんが、能面で全てを切り替えることが出来るんですね。

能面、「面(おもて)」、って言いますね。

つまり表側に出ているものということなんですよね。

裏側には役者の肉体があるわけです。

裏から我々が、技術を使って自分の体で動くのですが、面をつけることでその肉体も全てコントロールされてしまうようなところがあります。

自らで切り替えるというより、能面に切り替えられる、能の魔法というか魔術的なところでしょうか。

前シテと後シテが全く別人格という曲は、この「天鼓」の他にも沢山あります。

有名なところでは「船弁慶」が一番の代表格でしょうか。

生きている静御前と死んだ知盛の亡霊、という全く本当に正反対というか別人格、別の者ですよね。

ですが、これも面によって切り替えられますね。

「船弁慶」では、前シテでは孫次郎という能面を、後シテでは怪士(あやかし)という面をかけるんですね。

能面のこうした差異によって、役者の全て肉体までも変えられてしまう、変えさせられてしまうんですね。

■「天鼓」の適齢期

-「天鼓」のシテは初めてということですが

初めて勤めます。

父(金井章師)は、この前シテと後シテで別な人格を演ずる「天鼓」っていう曲を舞うのに、”良い年齢”があるだろうって言いましたね。

尉(じょう)の面をかける老人と童子の面をかける少年の亡霊の、双方を演ずるに良い年齢ですね。

それが、どうも今の私の年齢くらいの様です。

父が「天鼓」を演じた時、老若の演じ分けの様な事を言ってるんですね(『NHK日本の伝統芸能 能・狂言鑑賞入門Ⅲ』所収のインタビューにて)。

結局、後シテだけだったら若い人でも十分できる、だけど前シテはちょっと難しくなる。

父親は、息子を殺された悲しみもありますが、宮殿というとんでもないところに来て、薄氷を踏む思いで前へ進んで行きます。

足が思うように進まない、自分も殺されるかもとの恐怖心がある、といった老人を演ずるには、若すぎると難しい。

反面、歳をとりすぎていると、後シテの軽やかに鼓を打ちながら舞うことや、ふんだんな足拍子が難しくなります。

こうした理由から、父は「良い年齢がある」と言ったんだろうと思うんですね。

そういう意味で、今の私の年齢はちょうど良いのだろうと思います。

■見どころ、見せ場

-謡の聞かせどころは、どの辺りでしょうか

前シテの、鼓をたった一度打って音が鳴るってところも大変な見せ場なんですよ。

でもやはり後半に聞かせどころがあります。

天鼓の亡霊が嬉々として鼓を打つ、それが呂水のほとり、つまり水の音、波の音、風の音、月の光、宇宙まで呼応するんですよ。

銀河まで呼応した音楽になるんです。

それが、キリの謡の中で描かれるんですね。

宇宙的な、音楽になるんです。

「月も涼しく星もあひ逢ふ空なれやの。烏鵲の橋乃もとに。紅葉を敷き。」呂水の景色を言い、「天の海面 雲の浪」となります。

「天野海面」とは天の川です。

-前シテの、「自分も殺されるんじゃないか」と思って恐る恐る前へ進み出るといったような繊細な様子を、演劇的でなく演じることは難しいと思うのですが。

地謡の力を相当に借りるのですね。

他にも、前シテと後シテの対比によってそういった細やかな心情が表されます。

前シテが鼓を打てと命令されて、鼓まで歩んでいくその気持ちの重さみたいなもの、後シテが喜び勇んで鼓に駆け寄って鼓を打つ、その駆け寄る動作、これらの対比。

老人はたった一度だけ力を込めて一度だけ鼓を打つ、それに対して後シテは何度も何度も楽しげに打つ、その対比。

その辺が非常に面白いところですよ。

また、見どころとして前シテのことを言いますと、老人のその心模様ですね。

たった一度鼓を打ったその音色が宮殿中に響いて皆が涙を流したこと、鼓の音色はやはり殺された息子の声であると感じた老人の喜び、といったところが見どころですね。

-舞の見どころを教えてください。

キリの前に「楽」(という舞)を舞います。

楽というのは、中国のものによく出てくるんですが、たとえば「鶴亀」の皇帝が舞う壮大な楽、唐船の親子再会して喜びの舞である楽、三笑の慧遠禅師の酒によって楽しくまう楽。

勿論悲しい楽もあります、「梅枝」、「富士太鼓」といった曲の楽ですね。

また「枕慈童」の様に七百歳の寿命を保っている少年が、喜びの舞を舞う楽などもあります。

だいたい中国の物語に出てくる舞はみんなその「楽」という字の名の通り、楽しいですね。

「天鼓」では、浮き立つような喜びで足拍子を多様に踏んで、軽やかに嬉しげに舞うこの楽という舞から、最後キリまでが見どころですね。

-音楽が主題というのはちょっと面白いですね

殺された恨み、悲しみだとか親子の情愛だとかは、吹き飛ばしてしまうくらい、音楽っていうものに重点を置いた曲ですよ。

人間界の些末なことなど、全く問題にならなくなってしまうくらいの美しい音楽、天上界の別世界の音楽ですね。

やっぱりその「藤戸」とこの「天鼓」の差異により分かってくることなんですが、親の悲しみ、苦しみということを「天鼓」は主題としていないんですね。

あくまで音楽、妙なる音楽に酔いしれるという。

天人の音楽、天上の音楽なんです。

※ロングインタビューいかがでしたでしょうか。

これから観る、能「天鼓」の舞台の味わいがひと味もふた味も変わってくることと思います。

楽しみに観劇しましょう!

●レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」(世界遺産)がある、サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会前にて

この絵画は、彼のパトロンであったルドヴィーコ・スフォルツァ公の要望で描いたとされる。

●ミラノのシンボルである大聖堂ドゥオーモ前にて

都市の中心の同名のドゥオーモ広場に位置し、このドゥオーモ広場の南にヴィットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリアがあり、そのまま ミラノスカラ広場(スカラ座)へ通じている。

-「采女」は初めて演じられるとのことですが、印象はいかがですか

戯曲の構成がちょっと冗漫なんですね。

元々二曲だったものを一曲にしたと言われています。

(丸々二曲を一つにしたわけではなく、別の曲のある部分を付け足した)

その付け足したと思われる前半、春日大社の由緒の箇所ですが、植林のことだとか緑樹、いわゆる木、緑を称える神様の話が、ちょっと余分に感じるんです。

そこがやりにくいところといいますか、メリハリがつけにくいんです。

ただ、後半は哀れで美しい詞章も綺麗ですし、舞の部分というのはやはり鬘物としてはなかなか良い曲です。

-「采女」という能についてお聞かせください

「采女」というのは個人名ではなく、天皇・皇后の食事に奉仕した下級の女官の職名ですね。

地方豪族の娘の中から美しい人を集めて、その仕事に就かせたわけです。

何十人もいる女官から、一人の女性にクローズアップ出来る様に、その「采女」という職階名があたかも固有名詞になっているところも、この作者の意図したところなんだろうと思います。

ですから、曲名を「采女」としたところが、面白いですよね。

このシテの女性一人を指す様な意図が感じられます。

この曲全体を通して、水にまつわる話ですね。

帝の寵愛が薄くなったのを嘆いて、猿沢の池に入水。

そして、猿沢の池から再び元の姿で現れる。

回向を頼むんですけども、和歌の徳を称えると共に自分の回向を頼んで、また水の中に沈んでいく。

全編、水がポイントになっています。

そして、二つの歌がキーフレーズ、主題の歌ですね。

「わきもこ(吾妹子)が寝ぐたれ髪を猿澤の池の玉藻と見るぞ悲しき」

〈愛するあの娘の寝乱れ髪を、猿澤の池の藻として見るのは悲しいことである〉

「浅香山影さへ見ゆる山の井のあさくは人を思ふものかは」

〈浅香山の影まで見える山の井のような浅き心で思っているのではありません〉

-水にまつわるということですが、観客に水を感じさせる様に演じられるのでしょうか?

また、どうやってそれを表すのでしょう?

水にたゆたう、黒髪、衣も水にたゆたっているイメージが大事ですよね。

それは、濡れているとか滑(ぬめ)っているという様な不気味さの濡れているのではなく、清らかな水中で漂っているという様な感じです。

そのために特別なことをするのではなく、(水を)心に置いておかなければならないという事です。

-詞章に寄り添って舞われるということでしょうか

地謡に合わせて舞うところでは、地謡で詞章が助けてくれますが、例えば笛に合わせて舞うところでは、そういうものは無いですよね。

ですが、当然囃子方も、「采女」の序の舞、を奏でるのです。

同じ序の舞でも、「羽衣」の様に、太陽が照っている中で、松の緑、海の青、といった三保の松原の美しい景色を背に、天空を浮遊する様な天女の舞といった明るい華やかな序の舞がある一方で、この能の場合ですと、水中から生前の美しい姿で現れ、宮殿の雅やかな生活を懐かしみ、再び暗い水中に没して消えてゆく、そういった様なことが根底にありませんと、(この曲の序の舞は)駄目だと思うんですよね。

-みどころはどういったところでしょうか

序の舞の後の最後のキリの部分、類型に填(はま)らない型組です。

生前の姿を見せて昔の宮廷の有様を表している部分から、現実の池の状況に戻り、また元の水中へ没していくところで大ノリが崩れます。

大ノリというのはやはり、優雅な大らかなリズムですから、それが崩れるということで、最後実際にまた猿沢の池の情景だけが残って、ワキの旅僧にとっては、幽界との邂逅が終わるわけです。

そこがやっぱり見どころなのではないでしょうか。

-初めて演じられるにあたり、「この部分は」というところはありますか

「ここは」というところはありませんが、「采女」というとこれを思い出すんです。

「オフィーリア」(※)という絵画、これがイメージなんです。

入水、水の中で死ぬ、っていいますとね、すぐ思いついたのはこれなんです。

「オフィーリア」のイメージを描きたいですね。

-上演時間が2時間近くということですが

まあ大変な長丁場な曲ですね。

観客の皆様もなかなか頑張って観て頂かなければならない曲です、長いですよ。

この曲の構想を考えてみますと、春日野の美しい風景から始まるわけです。

それから暗い森、猿沢の池に移っていって、やはり暗いんだと思うんですよね、池の情景というのは。

その猿沢の暗い情景からきらびやかな宮廷の世界をワキの僧に見せてまた暗い池の面だけが残るという。

ほとんどの能の劇構造ってそうですよね、ワキに夢の時間を見せる。

現実でない世界をワキに見せて消えていく、という構造ですね。

やはりこの長丁場を飽きさせないというか、面白く最後まで舞う、これをまず、心がけたい、努めたいですね。

生涯何度も舞う曲ではありませんし、2時間近く、みんな苦労して舞っています(笑)。

※オフィーリア

イギリスの画家ジョン・エヴァレット・ミレー (John Everett Millais)による絵画

イメージはコチラ → http://www.tate.org.uk/art/artworks/millais-ophelia-n01506

-「清経」についてお聞かせください

”平清経”という人物、清盛の孫に当たる人ですね。

清盛の長男である重盛の子供ですから、一番の直系なんですが、その重盛が亡くなって、叔父の宗盛が平家の実権を握ると、清経たち重盛の子供たちは政治の表から追いやられるんですね。

そういった不満などあったらしいのですが、何しろ平家の将来には完全に絶望して、自分の将来にも絶望して、それで入水自殺をするわけです。

一方妻思いの人で、夫婦愛がとても強くて、他の人は奥方を連れて逃げていくところを、清経は身の安全を考えて妻を都に残します。

そこへ形見の黒髪を持ってワキが訪ねてくるところから物語が始まります。

-見どころはどういったところでしょうか

その妻(ツレ)があまりの悲しさに現実を受け入れられず、その形見の黒髪を受け取れない、それを和歌のやりとりでするところがとても美しいですね。

「見るたびに、心づくし(筑紫)の髪なれば(心が消え入るようで)、憂さ(宇佐)にぞ返す、もとの社(ヤシロ)にと」

旦那さんの形見である遺髪黒髪をあまりの悲しさに受け取れない憂さに、宇佐八幡に返すという歌を妻が詠むと、

清経は「うたたねに、恋しき人を見てしより、夢てふものは、頼め初めてき」と返します

また、平家の将来もそうですし、自分の行く末にも絶望して非常に悲嘆に暮れて、晩秋の夜で月光の下、その黒々とした海を何艘もの平家の船団が海を当てもなく行く。

結局その入水自殺するまでの有様を、逃避行を続けながら最後その船の船端に立ち上がって、しばらく得意の笛を吹いて、それで迷うことなく海へ飛び込むという場面をクセで描くんですけども、それがとても景色を描いているその詞であったり清経の心情を表している文句がとても流麗な文章でね。

このクセの部分が見どころですね。

型も非常に、海へ飛び込む型であるとか、笛を吹く型なんてとても具体的なんですが、非常に美しい姿なんですよね。

修羅物の定番で、最後は修羅道の苦患というものをキリで表すわけなんですが、妻に弔ってもらって成仏するという終わり方。

とても短いですが非常にきれいないい作品ですよね、傑作だと思います。

-この妻(ツレ)は賢郎師ですね

このツレはなかなか気の毒な我慢役で、普段のワキと同じでずっとワキ座に一時間、座りっぱなしなんですね。

ツレですから唐織着流しっていうピシッとした締め付けられるような格好で、片膝立てた状態で踵を下ろして座る。

あの状態でずっと座ったまま、シテとやり取りするんです。

これはとっても足の辛い我慢役なんです。

-ご子息と共演されることについてはどの様に感じていらっしゃいますか?

昔、子供の時子方で出てるときは気になってしょうがなくて、自分のことの方が疎かになったりしそうでしたが、今はそういうことはありません。

逆に色々と役を付けることで彼にも勉強させることが必要なので、たとえば曲を選ぶときもそういうことを考えて選びます。

この「清経」だったらツレにして勉強させられるっていうこともあるわけです。

自分で配役を選べるような場合はその様なことも考えますね。

-共演されるのは嬉しいものですか? 感慨といった様なものはありますか?

感激や感慨といった様なことはありませんが、「こんなことができるようになったか」「上手く歌えるようになった」などは感じることはあるかもしれません。

プロ通しの共演、おかしなことをしたら叱りますし。

お能は総合力ですから、勉強させるといってもお客様に見て頂くわけですから、ツレとしての役割を果たすこと、「清経」という曲をみんなで作っているという責任、それを果たしてもらわないと、と思います。

今は舞台に出たら助けることもできませんし、孤独ですよね、そういう意味では。

-今年の秋は「花筐」があって、「小督」があって、「船弁慶」と、シテ出演が続きました。気持ちの切り替えはどの様にされているんですか?

そうですね、意識して何かを変えるとかそういうことは、多分我々は一切してないんだと思いますよ。

「二曲三体」という言葉があるんですが、「二曲」とは舞と歌のことで、「三体」というのは老体(老人の姿)、女体(女の姿)、軍体(武者の姿、修羅物)ですね。

つまり修行の過程でそれらを身に付けていくんです。

基本の三体っていうのが、基本の立ち方構え方になって、運び方もそうでね。

また、三体の他に、普通の若い男であったり、鬼もありますよね。

その時にも基本の三体を組み合わせて、色々融合させて様々な構え、運び、形を作るんですよ。

「花筐」の様な、鬘物でもない狂女ものだったら、この姿、この構えといった様に。

それが結局謡い方にも最終的にはつながっていきますね。

「小督」の場合も宮中の男で、老体、女体、軍体いずれにも入らないですが、やはり三体を組み合わせて作るわけなんですね。

「清経」なら軍体ですが、”公達修羅”ですから、いわゆる「箙」とか「田村」とか「八島」みたいな構えにはならないわけです。

そこにも二通りあるんですね。

その様に体で覚えたもので、切り替えてるっていえば切り替えていると思いますが、もう「清経」演じる時にはこの構え、この謡方というものが体の中にあるんですよね。

あとはやはり何を表現したいか、どこを強調したいか、何を主張したいかということを考えてはいますが、いわゆる普通の俳優さんみたいに役作りといった様な感覚のことはしないんですよね。

ただ、一曲をしっかり読み込んで自分はこれを表したい、とかそういうことは考えます。

ですが、なにか体の中にあるんですね。

-あとは、装束を身に着けられて最初の謡が始まったらすーっと入る感じでしょうか?

勿論そうですね。

ですが、最初に「清経」を演じた三十代前半と、今この歳で演じる時には当然違います。

変わってなければいけないと思いますし。

ただやっぱり若い武者の役ですし、二十代で亡くなったと思いますから、そういう部分を作ってはいくんですね。

-修行の中で自然と形作られていくんですね

そうですね、だから「清経」を舞うとなったら体が自然に「清経」の形を作ってるんですね。

もちろん自分でも色々と意識します。

もう少し肘を張ろうとか、もう少し視線を下に付けようとか色々と考えるんですが、まずは基本的な理想形があるわけですよね。

かといって、いわゆる型付け通りやるかっていうとそうじゃないんです。

書いてあるから右に、書いてあるからヒラキをする、ではなくて、たとえば左右をするときに何故ここでするかっていうことを我々は考えるんです。

同じことをやっていても人によって全然違うのはそのことなんですよね。

一言で言ってしまえば型どおりに動いていてはダメってことです。

-「清経」の印象を聞かせてください

私自身割と好きな曲なんです。

前シテ後シテありませんから短い曲ですが、非常にコンパクトにまとまっていると思います。

「清経」の様なポピュラーなものですと、(仕舞で)クセもキリもこれまで何十回も舞ってるんですね。

お能になると仕舞とは違いますけど、身に付いているものはあります。

装束をつけて、中将の面をかけて実際の太刀を抜いたりするとその時に、何を表現したいのか、何を主張したいのかという裏付けがないといけないですね。

つまり、心が動きをちゃんと表してないと、心が動きになると考えていかないと、ただ型付け通りに動いているということになります。

そこが、お能として演じる時の一番困難な、一番大事なところなんだと思います。

-継体天皇を子方がやるというのはお能らしい演出ですね

恋慕とか愛情とかを大人の役者によって生々しくやるのではなく、もっと純化された清らかなイメージにするために子供にするわけですね。

勿論、シテに焦点が当たる様にするためなんですが、そればかりではなく生々しい恋愛ではなく清純な純潔性を表現するために子供を使うわけです。

船弁慶の義経を子供にやらせるのも同じことが言えます。

-狂女物ですね

同じ狂女物でも、子供を捜してとは訳が違って、「花筐」の場合は相手が恋しいと思って狂乱するので、非常に狂おしいんですよね。

ですが、それが「班女」と違って、天皇と女房の関係であるためにそれが上品でなくてはならないんです。

「班女」は激しいわけですね のたうち回って泣き叫ぶところがある。

一方「花筺」は淡々と激しい気持ちをじっと奥に隠しているところがある。けれども、天皇の後を追っかけていって天皇の行幸の列に分け入ってくる。

勿論官人に咎められるのですが、負けないんですね。

そして最後には王子に対面(再会)して、自分の地位を獲得する(側室として入る)。

内に秘めて奥ゆかしくしているんだけれども、本当に最後の最後に強さというのを秘めているのが分かります。

それが狂女と言われる所以なんです。

実は「班女」は何度もやっているんですが、「花筺」のシテは初めて演じます。

-カケリがあって、クルイ、イロエ、クセと舞づくしですね

カケリというのは、かなり思いを激しく前面に出す様な舞いですよね。

カケリとは「翔」と書くんですが、まさに天を翔るとか空を翔る様な勢いというか、そういうものがあるんです。

イロエというのは全く逆に静かに茫洋と漂うような舞なんです。

ただ舞台を一周するだけなのですが、ゆっくり、つまり放心状態の様なぼーっと動く、それがイロエなんです。

これもいわゆる狂女ものの多面性というか、ある意味人格がいくつもいくつもあるわけです、変わるわけです。

変化の仕方が激しい、だから狂乱なわけなんですが、それが「花筺」の場合は緩やかにやらなきゃ、強すぎたらダメなんです。

強さと弱さがあまりかけ離れていると「班女」の様になってしまいますので、少し緩やかな曲線的な変化でないと「花筺」はダメだと思うんですね。

クセの方は、その恋しい人の面影を魂を呼び出して偲ぶというという部分ですから強さだけじゃない。

だけどもその非常にやはり強弱の差が謡の中にあるんです、また型にも。

そこが上手く出せないといけない。

ですが、先ほども言う様に、強さと弱さ、変化の差がかけ離れていると崩れてしまうんですね。

どこかその、一本ぴーんと張り詰めた線が、最初から最後まで通ってるんです。

でもそれがキリキリと張り詰め過ぎて切れてしまうこともないし、緩んでたわむこともなくて、ずーっと適度に張っている状態。

ちょうど緊張の度合いがどこもちょうど良いくらい最後まで行かなくてはならない、とても難しい曲なんです。

-その舞づくしの中でもやはりクルイ、クセが眼目でしょうか

そうですね、一番の眼目は、クルイという舞とクセの舞、一番代表的な部分なんですが、「花筐」は代表格なんですね。

他にもクルイって呼んでも良いものはいくらでもあって、例えば「弱法師」の仕舞だってクルイって呼んで良いし、例えば「桜川」の網之段もクルイなんです。

でもこれはもっと勝れたものとして、「~之段」として別名がつくくらいですが。

ですから結局クルイの舞の代表格は「花筺」と考えていい。

それとクセです。これまた代表格です。

三クセとあって、「歌占」と「山姥」と「花筺」 これをクセの代表三曲なんですよ。

強吟の二段クセ、全部三曲ともそうなんですが、非常に長大な文章で、勝れた詞章なんです。

強吟ということは、非常に節の扱い方、謡い方が難しい、それに型が全て謡に合った、当てはめられてて非常に難クセなんです。

「難癖を付ける」ていう語源もこれなんですよ。

「歌占」と「山姥」というのは、なかなか強くていいんですが、「花筺」は曲趣でもってただ強いだけじゃない、強さは秘めているけど、どこか華麗で「花筺」のクセは「李夫人の曲舞(りふじんのくせまい)」というんです。

漢の武帝のお后の李夫人が亡くなって、武帝が亡くなった后の魂を余分ですね。「反魂香(はんごうこう)」というお香を焚いて、お后の魂を呼んで、面影を偲ぶということが謡われている部分なんですね。

これを結局「花筺」の方の自分たちの関係になぞらえて謡うわけです。それに合わせて舞う。

これは謡もとても難しい、それに型がきちっと合っていて。

ですから、地謡としてとの気持ちがぴたっと合わないと効果が現れてこないんですね。

クセというのは本当に一曲の中心を成すもので、この「花筺」のクセも非常に名文。

いわば、「李夫人の曲舞」のクセの部分を何とか生かしたい、これを何とかお能にしたいと思って「花筺」という曲を作ったんじゃないかと思うくらい、クセありきなんですよ。

それくらい優れた部分なんですね。

-謡いも厳しければ仕舞も厳しいですね

そうですね厳しいです。

現在物、生身の人間として、それが生々しくならない様にしなければならないです。

-初めて演じられるにあたり、この曲にどんな印象をお持ちですか?

やはり思いをストレートに出せないというのは難しいですよね。

子供を失う話や班女などの狂女物は、やはりストレートですよね、思いが。

特に子供を失った狂女というのは、自分の命なんかどうでも良いから、死にものぐるいで探すという強さがありますし、「班女」などは激しい感情を表に出す女性です。

そういった話は分かり易いし、演じやすい。

それを押し隠すというか、内に秘めるというのは、演技の上で厄介ですよね。

非常に多面性がある狂女物と言えると思います。

はらはらと静かに泣いているかと思えば、地団駄踏んで悔しがるとか怒るとかそれが狂女なんです。

ですが、あくまで品良く、あくまでも清純である、だけども内に秘めている思いはすごく強いものがある。

「花筺」の照る日の前の女性の場合には、どうやって舞台の上でその多面性をどう表現するか。

それが難しいと思います。

-力の入れどころはどういったところでしょうか

全体を通して照る日の前という女性像をハッキリと打ち出せないといけないと思います

後を追って旅立つということは、すごい決意をしていますよね、このままでは済まさないという。

ただ恋しくってどうしようもないところもあるかもしれませんが、最後の最後には自分の地位を獲得するという強さ。

それが実はこの曲の隠されたテーマなのではないかと思ったりします。

どうも決意というか決心というか、非常に強いものを感じるんですね。

【追録】「かたみ」について

照る日の前と直接の別れはできないのですが文と花籠を置いていくんですね。

実際にはそれだけではなくて、着物や、持ち物や化粧道具、大変高価な道具を与えられていたはずで、いわば手切れ金でしょうか。

前シテではその文と花籠をもらって、花籠を抱く様にしてとぼとぼと帰って行きます(中入)。

まさに花籠こそ皇子様の身代わり、皇子様が残してくれた聖なる遺品なんです。

そこから「かたみ」という言葉が生まれるんです。

「はなかご」と書いて「はながたみ」と読ませる、最後の終盤に、ワキ「恋しき人乃手馴れし物を シテ「かたみと名づけそめしこと、とあります。

このことで「かたみ」という言葉が産まれた、ここから意味と呼び方がこのことから始まったんですね

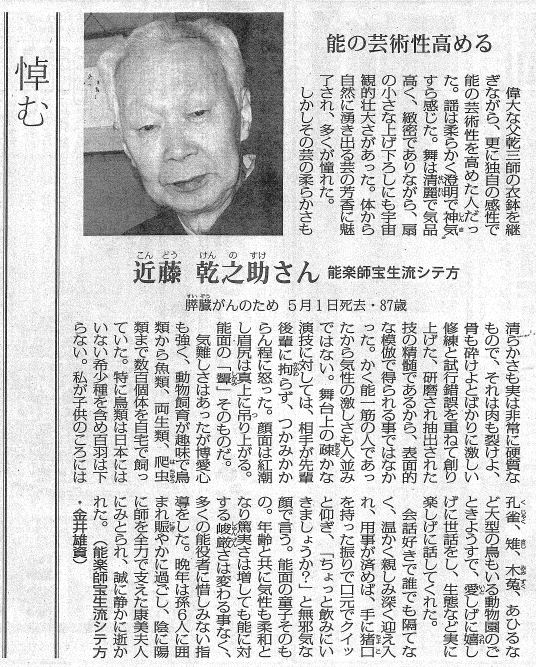

近藤乾之助先生追悼記事

ご案内の通り、去る5月1日、私ども紫雲会も敬愛してやまない近藤乾之助先生が、逝去されました。

この訃報に接し、2015年6月29日の毎日新聞紙上に、雄資師による追悼寄稿文が掲載されております。

皆様と共にこれを共有し、先生のご冥福を心よりお祈り致したいと存じます。

※本転載につきましては毎日新聞の確認をとっております。

■あらすじの妙

「加茂物狂」のシテは初めて務めます。

この曲は稀曲で、昔は滅多にやらない曲だったんです。

人物像は複雑、屈折、あんまりハッキリしませんし、ハッピーエンドでもない、なんとなく腑に落ちない終わり方です。

宝生流には後シテのみですが、喜多流(賀茂物狂)には前シテもあるんですね。

前シテがあるか無いかで、話の筋立てというか、意味が変わってきます。

宝生流の場合は、旅立ったまま三年もの間留守をしている亭主恋しさに女が自分も東へ旅立ち、ずっと静岡くらいまで行ってそこから都へ戻ってくるのですが、たまたま男も三年ぶりに都へ帰ってきて、葵祭の境内でバッタリ会うんですね。

そこから話が始まります。

ですが、喜多流の前シテでは、女が祈りを捧げるところがあるんです。

賀茂神社へ願を掛けに行くのですが、亭主に会いたいではなく、待っていても辛いからこの恋しい気持ちを忘れたいという願なんです。

古い本ですと、三年ではなく十年も留守にしていたことになっていますしね。

その願掛けに来た女を神社の神職がそんなことを言わずに、と諫めるところが喜多流の前シテになります。

一方、その部分を宝生流は取ってしまって、狂女物のスタンダードに、恋しい気持ちを募らせて旅に出て、さらに恋しい気持ちが募って狂う、としたんですね。

ですから、宝生流の能では、ふらっと出て行って三年も過ごした男の薄情さや、(葵祭の境内で)やっと会えたのにお互い名乗らないで別々に家路につくといった様な屈折した男女の愛が出ています。

■色有と色無

この離ればなれになっているのも十年か三年かで、色有と色無があるんですね。

今回どうするかはまだまだ決めていません(インタビュー時点は4月17日)。

(当日の五雲会の)番組上「芦刈」が前にあって、芦刈のツレが色有ですから、こちらは色無でもいいんですが、それにはワキの年齢にも拠るんです。

というのもワキは直面の男ですから、ワキが若い人の場合奥さんが中年だとおかしいですから。

ただ、宝生流が三年の別離にしているのは若い女でやるためだとも思うんですが...。

(※色=紅のこと

紅い色が入っていれば若い女になる

紅い色が全く入っていない装束になれば、曲見(しゃくみ)とか深井(ふかい)とか中年の女性に変わってしまう)

■二段グセ-舞うことを主眼にした能

(テーマが少々ぼやけているという点で)捉え所が無くて感情移入はしにくいのですが、狂女という一つのパターンがありますし、カケリを舞って、二段グセを舞って、中之舞を舞って、キリを舞って、と舞づくしという点があります。

途中、旅の格好で出てきて舞をおさめることになって、後見座で物着、長絹と烏帽子を着けます。

舞うという行為は、能役者にとって謡と二大両輪のごとくです。

曲によっては謡だけの曲、動きが全然無いものがある様に、とにかく舞中心というか、舞うことを見せる曲、舞うことを主眼にした曲、というのがあって、これもそういう曲なんですね。

大体二段グセというのは、限られた曲にしかありません

有名なところですと、歌占、花筐、山姥、が二段グセ代表三曲です。

二部構成になっているクセと違い、二段グセというのはもう一段あって三部構成になっていて、非常に長大な文章になりますし、長大な舞(謡に合わせた)になります。

ですから二段グセというのは、なんというか舞が主眼だということを言っているようなものなんですね。

長いということで謡もとても難しい謡になりますし、当然舞も難しくなります。

きちんと全体の構成力がありませんと、謡う方も舞う方もダメなんですね。

■葵祭の風景、中世の景色を楽しむ、そして舞づくし

「忘れめや葵を草に引き結び假寝の野辺の露のあけぼの」

葵祭の時に皆、男も女も葵を髪に指して、祭りの最中境内が人で賑わっている、中世の風俗みたいな景色を思い描いて頂ければと思っています。

上述の通り、テーマがあんまりハッキリしないですし、先を想像させるような終わり方だったりと、物語自体は腑に落ちないところもあるのですが、賀茂神社の人の賑わい、中世の風俗とかが面白いと思います。

そうしたことをこの曲の様に描写している曲も他に無いんですね。

現代では思いつかない、葵祭の風景、景色を、是非思い描いて頂きたいです。

クセの詞章もとてもきれいです。

二段グセの自分が旅してきたところを謡うところ、

「東路の末遠く」「鄙の長路におちぶれて」「三河に渡す八つ橋の」と、どんどん都から離れて東へ行く、旅の行程を謡っています。

「岸邉に波を掛川」「小夜の中山」「花紫乃藤枝の」「心岡部の宿とかや」「宇津の山現や」...、非常に抒情的な部分があります。

大変な賑わいの中で生き別れた男女が再会する。

それを大勢の人の前で喜ぶのではなく、後で家で逢いましょうと分れていく。

葵祭の風俗とその景色、舞づくしが主眼となった能、そういったところをお楽しみ頂ければと思います。

※ロングインタビュー、如何でしたか?

是非皆様のその眼で、「加茂物狂」をお確かめ頂ければと思います。

「三井寺」、狂女ものです。

狂女ものの中でも、やはり「隅田川」は別格本山ですね。

類型としては最後に出会えない(死別)わけですから、殊更違います。

いわゆる狂女ものとしては「桜川」「柏崎」「百萬」、

他に恋に狂う「班女」「花筐」などがあり、それらをひっくるめて

狂女ものですが、「三井寺」はその中でも傑作と言えますね。

謡の鐘の段、クセにみる、詞章の美しさ、旋律の美しさは、類を見ないほど

よく出来ています。

聞かせどころはやはりその鐘の段、涅槃経を地謡との掛け合い

で謡いながら鐘を撞くところです。

それにクセも非常に素晴らしくて、近江の国(琵琶湖)の情景、

風景を描写した美しい詞章が続きます。

間狂言もなかなか面白い聞かせどころですよ。

前シテの時と、後シテで、間狂言は別の人物が出ます。

(前:清水門前の者/後:能力)

前場の間狂言は夢占いをし、「わが子を見出でら(三井寺)」と告げる、後の能力は鐘を撞きますが、その擬音表現は一つの見せ場です。

作り物(鐘楼)が出るのですが、能ならではのデフォルメで、

風鈴くらいの大きさの鐘を設えて、鐘楼を表しているんですが、紅緞という綺麗な赤いベルト状のものが鐘を撞く引き綱を表していて、実際にシテが持って撞く型があるんです。

こういうところがちょっと、他の曲とは違う視覚的な部分になってますね。

演じる難しさは、全編を通じて感じます。

ただ単に子供がいなくなって狂うのではなく、「三井寺」

のこの女性は非常に教養のある女性なんですね。

僧から最初は狂人であるが故に追い出されそうになるのに、漢詩や和漢の故事で問答して言い負かして鐘を撞くんです。

一般的に狂女とは、理性の働くところ、働かないところ、

手のひらを返した様にコロッと変わるんです。

冷静で理知的なところと狂乱が紙一重という、境目の様なものがあると言いますか。

しかしながら「三井寺」のこの女性は教養が高くてそうはならないんですね。

別人格の二面性を持つ狂乱であるはずなのに、緩やかな変化であって、表裏ではない。

当然子供がいなくて理性的でいられなくなるんですが、ルナティックというか、月光を浴びることで狂乱の振幅が高くなる、度合いが増すところがあるんです。

昔から月光とか満月は人を狂わすと言われますが、そんなところが「三井寺」には隠れてますね。

「班女」の様に急激な変化、激高ではなく、月の光がキーワードになる様な青白い狂乱とでも言いましょうか。

変化をつけるのが難しいですね。

「三井寺」を演じるのは初めてです。

若いうちではなく、ある程度の年齢、50代くらいになってようやくという能です。

全編を通して考えて演じていかないと、弾き飛ばされるような作品です。

そうでないと、位の重さに負けてしまいます。

全編、神経を集中して臨みたいと思っております。

あらすじと見どころを併せてお読み頂きますと舞台をより一層お楽しみ頂けます

「三井寺」のあらすじとみどころはコチラ → クリック

2014年4月5日(土) 「錦戸」

主君のために我が子を殺す(「満仲」)とか、「錦戸」の様に妻に自害を

させるというのは、現代ではなかなか理解しがたい題材の曲です。

昔は忠義を尽くす家臣は褒めそやされたので好まれたのだろうと思います。

義経をかくまっていた父の藤原秀衡亡き後、長男(錦戸太郎)、次男(藤原泰衡)は

頼朝方に付いたのですが、三男(泉三郎)は父の遺言のためと義経を守ります。

泉三郎には、(兄たちに対して)親の遺言や義経を裏切るのか、という憤懣があります。

そこには、もし自分も(義経を)裏切れば、「武門の汚れ」になる、藤原家は恥辱に

落ちてしまう、ならば自分が守らねば、という意地の様なものがあったのだと

思います。

能は、錦戸太郎が泉三郎を(自分方へ来る様)誘いに来るところから始まります。

義経を討とうとすれば「順義」に背く一方、兄の言うことを聞かぬのもまた

「順義」に背きます。

結果、泉三郎は親の遺言を重んじて義経を守ることを選び、兄弟がその場で

敵味方になります。

兄たちが泉三郎を討つべく屋敷へ向かっていると母親が手紙を寄越すのですが、

「一足も引けない」と泉三郎自身は動かず、妻を逃そうとしますが、

その妻が夫の負担になりたくないと自害します。

舞台では泉三郎が自分の短刀を渡して自害させ、妻は後ずさりして、

そこに幕がかぶせられます。

その後、泉三郎は妻の死に泣くのですが、これら妻とのやりとりは全て橋掛かりで

おこなわれます。

夫婦間の細やかな愛情が通い合う場面です。

一方、後半は五人と戦う、戦闘シーンです。

短いですがスピーディーに素早く、しかし技にキレがないといけません。

その戦闘の型ですが、実は自分たちで創作しています。

また、この後場では、他のお能にはない動きが多くあります。

十文字に腹を掻ききり、自害して飛び降りる(転がる)などです。

スペクタクルでないと魅力が半減してしまいますね。

数十年に一回出るかどうかの曲ですので、演じるのは勿論初めてですが、

30年前に近藤乾之助先生が演じられたときのことをよく覚えています。

妻に自害を勧めるなど理解できない話ですが、改めて読んでみると、

親の願い、子の思い、兄弟の葛藤、夫婦の愛、沢山の人間ドラマが

介在していることが分かります。

特に、前半の兄とのやりとりはよく台詞を読み込むと面白いです。

(自分方へ)引き込もうとする兄、兄に従わないことと親の遺言とに

板挟みになる弟。

その弟が言葉を巧んで断っているのを見抜く兄、一家の恥辱になると

対抗する弟。

役者の力が拮抗してないと会話劇として成り立ちません。

そして、この台詞劇的な緊迫感こそが、後の戦闘へのきっかけとなるわけ

ですから重要です。

若い三男坊ですので、若々しく演じたいです。

人間ドラマに溢れた能に、どうぞご期待下さい。

※錦戸の「あらすじと見どころ」を併せてお読み頂きますと、

より「舞台に寄せて」をお楽しみ頂けます → クリック

「黒塚」は何度も舞っていますが「白頭」は初めてです。

異色の能ですね。

一つ家伝説(鬼婆伝説)が全国にありますが、その中で老女がなぜ

鬼になったかは諸説あります。

この伝説では、娘と共に暮らしていた女が旅人を泊めては殺し、

金品を奪います。

それを止めようとする娘が自ら旅人に変身し女がそれと知らず

いつもの様に殺してしまい、それが娘と気づき女は改心します。

能では旅人を殺すだけでは終わらず、カニバリズム(人肉嗜好)も

加わります。

そこには相手を食べることで相手と一つになろうという精神が

あるのですね。

旅人をとどめておきたいという気持ちで食べるのです。

能の中で女がなぜ鬼になったのか、それは「孤独」に他なりません。

まず前シテの独白で寂しさ、悲しさが出ています。

「朝げの風は身にしめども。胸を休むることもなく。(中略)

あら定めなの生涯やな」

山の一軒家で一人生活している悲しさ、わびしさがこの女を

孤独にしていったのだと思います。

中入前に、自分の留守中に閨(寝室)を覗かぬよう言い、薪を拾いに

出かけますが、どんな心もちで言ったのか解釈が分かれるところです。

(これまでの罪悪感で)今度こそ旅人を接待して送り出そうと

して言ったのか、やはりいつも通りとって食おうとしてか。

私はとって食おうと思っていたと解釈します。

それはこの女の「性(さが)」であり、「業(ごう)」です。

もてなそうと思っていても、いざ旅人が翌朝いなくなると思うと

どうしても自分を止めることのできない「業」があります。

鬼になって肉を食うことで(旅人と)一体化しようとする、

だけどそれは叶わない、だから繰り返してしまうのです。

舞台をご覧頂く中では、後シテが祈られて調伏されていくところが

スペクタクルです。

真っ暗闇で戦いが起こります。

しかしながら主題は、前シテの糸を繰りながら人生のあまりの

定めない生涯を述懐するところです。

鬼女なのだが「孤独」なのだというところを出さなくてはなりません。

表現に工夫のいるところですし、この女が「鬼になるのは無理もない」

と思って頂かなければなりません。

なぜ鬼に変わったのか、この女がいかに孤独か哀れな人生か、

観ている方々の想像が膨らむように演じなくてはならないと

思っております。

※「あらすじと見どころ」を併せてお読み頂きますと、より「舞台に寄せて」を

お楽しみ頂けます → クリック

「梅枝」は「富士太鼓」の後日譚であり、同じ題材を扱っているのですが、

「梅枝」の方が上質な幽玄があります。

全体的に高級というか上等、それだけに難解で演能の機会が少ない能です。

(「富士太鼓」の方はテーマがハッキリしていてインパクトがあります)

後シテで「楽」(舞楽を学んだ舞といわれる舞の種類の一つ)を舞いますが、

「鶴亀」「邯鄲」「唐船」などの浮き立つ様な「楽」ではなく、「梅枝」の楽は

「富士太鼓」と共に「うつつの楽」(位取りも前者の楽とは違う)といいます。

私は「富士太鼓」を”恨み”の楽、「梅枝」を”祈り”の楽と考えます。

「楽」としてやることは同じながら、旋律、舞、が寂しげ、恨めしげ、悲しげであり、

演奏方法、表現方法も違います。

女は、相手も亡くなり自分も亡霊になっているにもかかわらず

「何れも女は思ひ深し 殊に恋慕の涙に沈むを」となお夫を愛おしく思います。

そうやって恋い慕いつつだけど解き放たれたいと願う一方、

「うつゝなの我が 有様やな」と昔語りし、

そこに妄執の世界から解き放たれない妻の亡霊の悲しさと罪深さがあります。

そして、(女でありながら)夫の形見の衣装と鳥兜を身につけ、夫と同じ様に舞い、

「面影ばかりや残るらん」と終わります。

執心が残っていて、成仏していないんですね。

恨んでいるのか、恋い慕っているのか、怒っているのか、最後までハッキリしない。

限定されていないからこそ悲しさが溢れていると思います。

「梅枝」はクセ、楽、キリ、謡、舞、詞章、曲、型、どれも傑作です。

これまでにシテは一度経験があるのですが、「どう解釈すればよいのか」を考えると

本当に難しいのです。

初めてシテを務めた際も、非常に悩みました。

ですが、舞っているうちに思いました。「これは”祈り”なのだ」と。

今回務めるにあたり更に深く解釈して、舞いの美しさ、音曲の切なさ、美しさと共に、

最終的にこの女は救われないという悲哀、成仏しないのだということを伝えられれば、

そこまで表してみたい、そう思っています。

ツレはこれまでに(康頼、成経どちらも)何度も演じている

のですが、「俊寛」のシテは実は初めてです。

「俊寛」は、能が「平家物語」の記述を変えずに現在物に

脚色しているため、筋が滑らかで劇的な効果があります。

現代の劇作のメソッドを七百年近く前にこういう曲で完成

させているのは凄いことですよね。

赦免状が届いて喜ぶのに、それを康頼に読ませるのが面白い

と思います。

俊寛の自信の様なものを出している、まさに劇作の効果です。

ですから、自分の名前が読み上げられなかったときに、

「なぜ(名前が)無い」ではなく、

「なぜ俊寛を読み落とすのだ」と問います。

効果を高める工夫が台本にあります。

「康頼の袂にとりつけば」

袂につかまり、それを振り払われる。船の纜(ともづな)に取り付く、

ワキが纜を切る。

そんなやりとりが、哀れで、悲しい、痛ましい姿となり、

「せめては向の地までなりとも」という詞章につながります。

俊寛と、ワキ、康頼、成経。

その掛け合いで船が遠去かっていくところを表しています。

どちらも遠景になっていくのを、その距離感を謡で見せていきます。

そして、俊寛を残して全員が幕に入ったとき、絶対的な孤独を

出せないといけません。

また、アップから引いていく、遠景になっていく、視覚的、

聴覚的(謡)効果が出てないといけません。

島に取り残されることで、恥も外聞もなく取り乱します。

激しい型で、他の舞に比べてかなり具象的な動きです。

人間の、生きたい、助かりたいという本能の叫びがあります。

フォルムだけでなく、観客に伝わるように演じたいです。

そのためには、俊寛の人物描写ができていないとと思います。

一方、ドラマ性の強い能の時には常にそうですが、

演技に走りがちになるのを注意しなければと思っております。

良くできた脚本なので策をめぐらさなくても舞台になるのですが、

その上でも、シテの謡の力、ワキ、地謡、囃子、すべての力が

結集して台本の出来以上になればと思います。

能の表現力は無限大ですからね。

お客様に自らの持っている俊寛像を共感して頂けたら幸甚です。

この能は、船に乗って、そこから自分の家の上に客星が立っているのを見て、

「天子の御座所」であると気付いたところから物語が展開していく、他の曲には

見られない話の進み方です。

ドラマとしては分かり易いのですが、類型に当てはまらない能です。

まずは、前シテの尉(老翁)が登場するときに、ただならぬ空気を漂わせなければ

なりません。

それは、この尉(老翁)が、姿は老人でありながら、実は特殊能力を持った頭領

(一族の長)であったり、星の運行などを司る(実際はしていないのだが)といった

秘めたる力を持っているのでは、と感じさせるただ者ではない雰囲気です。

民俗学的かもしれませんが、その当時はどこも領主に支配されている一方、、

尉(老翁)の心の内では「誰にも仕えない、もし仕えるのなら帝しかあり得ない」

という信念があり、だからこそ全力で浄見原天皇(のちに天武天皇になる大海人

皇子)をお守りしようとしたのだと思います。

また「この方は必ずこの国を正しく導く方だ」と信じて、お救いしようとします。

そういった意味でも、(見極めることのできる)この尉(老翁)が特殊能力を持った

人だと考えるわけです。

前半の見せ場は、尉(老翁)が船中に皇子を隠したときの追っ手とのやりとりです。

耳が遠いフリをしたり、茫洋とした態度を見せた後、最後にはとてつもない気迫で

追い返します。

胆力、気迫が備わっていないと出来ませんし、謡の力だけでなく、威厳というか

全身から発散されるものがないといけません。

地面から根っこが生えた様に微動だにしない、「この船の中は絶対に探させない」

として船の前に立ちはだかって気概を示します。

一番大事なところであり、演じるに難しいところです。

肝が据わっていないと駄目、またただ単に声が大きくても駄目です。

後半の見せ場は、天皇の未来を寿いで天女が舞い、蔵王権現が登場する場面です。

天上界の人が地上に降りる決まりの囃子[下羽(さがりは)-笛]で天女が舞い、

夢の中の世界の様な場景が抽出されます。

お能の曲目中、傑作中の傑作。

ドラマ性、音楽性、演出効果上から言っても、

こんなに良くできた作品はないのでは、と思っています。

まずは、悩む盧生が人生に迷いを持ち、若年ゆえの苦しさ

があるという部分が出ないといけません。

そして、夢の中で皇帝になって五十年続くところ、

一千年の寿命を保つとされる酒を飲み「楽(ガク)」という

曲を舞うところ。

空間が広がっていく映像的な効果があります。

(宮殿全体を表す一畳台が、拡張していく様な世界観)

そして、最後夢が覚めるまで一気に持っていく音楽、舞踏の演出。

特に夢から覚めて悄然とした時の地謡との掛け合いが見事です。

静かだけどドラマチック、悟りを得て故郷へ帰っていく、

そこに人生の無常が表されています。

シテとしては、肉体的に辛い部分もあります。

橋掛りから舞台へ走り入っていき、一畳台へ一気に果断なく

行かなければなりません。

舞台に向けて思うことは、三島由紀夫が戯曲にしている様に、

この能には青年の苦悩が良く表されているので、

劇性を捉えて演じたいということです。

劇能と夢幻能の融合を表現できればと思っています。

「金井雄資の部屋」番外編です。

12月26日に行われた宝生流祖神祭乱能について、

残念ながらお越しになれなかった方へほんの少しだけですが、

ご報告です。

開演に先立ち、舞台正面右に置かれた宝生流祖神像を前に

金刀比羅宮東京分社により祖神祭が営まれ、家元はじめ

乱能実行委員を務められたシテ方の方々が榊を奉納しました。

そして観客の我々全員も二礼二拍手一礼し、祖神祭は終了。

いよいよ舞台が始まります。

舞囃子2番で幕開けです。

もちろん乱能ですから、舞囃子と言っても舞うのも地謡を務めるのも

シテ方ではありません。

そして囃子も囃子方ではありません。

一番手舞囃子「高砂」では今井泰行先生が、続く舞囃子

「小袖曽我」では、紫雲会もお世話になっている柏山先生が

笛を担当されました。

観ているこちらまでなんだかドキドキです。

仕舞2番、囃子方柿原光博師シテによる能「夜討曽我」の後、

家元のブロンズ像前で鏡開きとなりました。(写真参照)

家元、近藤乾之助先生、亀井忠雄先生をはじめとする錚々たる

先生方によって酒樽が開けられ、なんとそのまま先生方により

希望する観客へお酌が行われました!!

お酒を飲む枡はお土産で配られた、公演名と日付もプリント

されているオリジナルの枡です。(写真参照)

30分の休憩があり、配られた豪華なお弁当を楽しみました。

(写真参照)

お酒が入り、お腹も膨らんで、舞台再開です。

舞囃子2番の後、いよいよ、我らが金井雄資先生による

狂言「棒縛」(ぼうしばり)です。

登場と共に「いよっ、雄資!!」と声が掛かります。

先生アドリブで応対します。

脇を固めるのは次郎冠者に佐野由於師、主に髙橋亘師と

味のある器用な先生方。

乱能は本来の職分以外のお役を務めるため、詞や舞を

忘れたりミスしたりするのはご愛嬌で、そこが面白みでも

あるのですが、このお三方は完璧な演者ぶりです。

途中から、お能のシテ方が演ずる狂言だということは

すっかり頭から離れ、見入ってしまいました。

芸達者な金井先生ですが、それに甘んじず事前に稽古を

重ねられ臨まれたとのこと。

如何なる場面でも手を抜かない先生の徹底ぶりがこの舞台

にも現れていました。

観客は爆笑とともに拍手喝采、大盛り上がり、ともすれば

祭り気分で終始してしまう会場を引き締めたのでした。

その後も能1番、家元による狂言、仕舞3番、舞囃子2番

が続き、近藤乾之助先生による狂言小舞は最後にアドリブ

有りの粋な舞台で会場は沸き、野村万作師、萬斎師による

半能「石橋」で、6時間半に及ぶ舞台はお開きとなりました。

長丁場でしたが、豪華な番組と出演者であっという間に

時間は過ぎていきました。

14年ぶりに行われた祖神祭乱能、次回はいつ行われる

でしょうか?

今から次回の先生の演目が楽しみでなりません。

「唐船」、滅多に出ない演目です。

(ちょうどいい年齢の子供が4人必要ですし...)

前半はワキの箱崎某の、シテの祖慶官人に対する

悪人ぶりが際立ちます。

全体として非常にドラマチックで世話物的なお話で、

盤渉もまたこれを盛り上げます。

見どころは船の中で舞う場面。

半間四方(約90cm四方)の狭い中で舞う難しさと、

そこに喜びを表現する難しさがあります。

喜びは、唐土へ帰れる喜び、唐土、日本双方の

自分の子供たちと暮らせることになる喜びです。

また、心情の機微も大切な点です。

やつれきった状態の中、唐土に残した子供たちに

思いを馳せる一方、日本で得た子供たちとの親子

の情を通わせる前半。

そして、唐土に帰ることになった際、箱崎某より

日本の子供たちの乗船を許されず、身を投げようと

までする後半。

最後には箱崎某も祖慶官人の気持ちに打たれ、

日本の子供たちの乗船を許し、最上の喜びとなり、

上記の舞につながります。

観客の皆様には劇的なストーリー展開に加えて、

船が帆を上げるなどの景色もお楽しみ頂けます。

「羽衣」の仕舞というのは初心者の方も稽古されますが、

実はとても難しい舞です。

その「羽衣」が能になりますと、作品自体は複雑さもなく

単純な作りで舞ごとばかりですが、その中で大事に

なってくるのは天女の純真さ、純白さの表現となります。

そんな「羽衣」の基となるのは日本各地に伝わる羽衣伝説

であり、これはヨーロッパの白鳥伝説や人間と天上界に

密接な関係があるギリシャ神話にもその様な部分があります。

そう考えますと非常に広がりがあり興味深い題材であると

言えます。

三保の松原(富士山が綺麗に映え、松林があって、海がある)

に天女が舞い降りる、そんな日本の美しい景色が、舞台で

出せなくてはいけないと思っています。

シテ方宝生流能楽師

シテ方宝生流能楽師 故金井 章の長男

故近藤乾三(人間国宝、日本芸術院会員)

故松本恵雄(人間国宝)、第一八世宗家故宝生英雄、近藤乾之助、及び父に師事

一九五九年生

一九六五年初舞台、一九七八年初シテ以降、

「乱・和合」「道成寺」「石橋・連獅子」「翁」「望月」等、大曲を披演

紫雲会、紫影会、かたばみ会主宰

重要無形文化財保持者

公益社団法人能楽協会理事

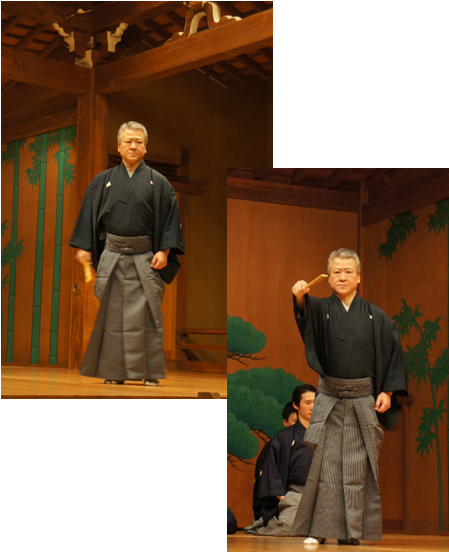

近影

第66回春季大会番外仕舞 「善知鳥」

舞台から (金井雄資)

(クリックすると大きくご覧になれます)

舞台アーカイヴ

2011年6月5日(日) 代々木能舞台

東日本大震災 チャリティコンサート with You 15:00~

http://www.cc9.ne.jp/~nihei-1817/with_you110605.html

他の出演:ナターシャ・グジー 謝 雪梅 Guelb er Richat ensemble

このコンサートの収益は、東日本大震災による、原発被害を含む震災被災者への支援金として送られます。

2011年5月8日(日) 宝生能楽堂

月並公演 午後一時始

能 「千手」 15:10~

シテ 金井雄資 重衡 辰巳満次郎

ワキ 安田 登

http://www.hosho.or.jp/nou/2011/2011_05/tsukinami.html

千手:【分類】鬘能(かづらのう、かつらのう)

現在鋭意編集中です

今しばらくお待ち下さい

関連リンク

サイト更新情報

http://www.hosho.or.jp/

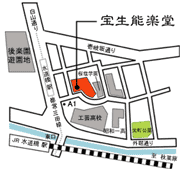

〒113-0033

東京都文京区本郷1-5-9

TEL: 03-3811-4843

【電車】

JR 水道橋駅 東口 徒歩3分

都営三田線 水道橋駅 A1出口 徒歩1分

問い合わせ

公演について

↓お稽古に興味がある方

下記よりメールで

お問い合わせ下さい